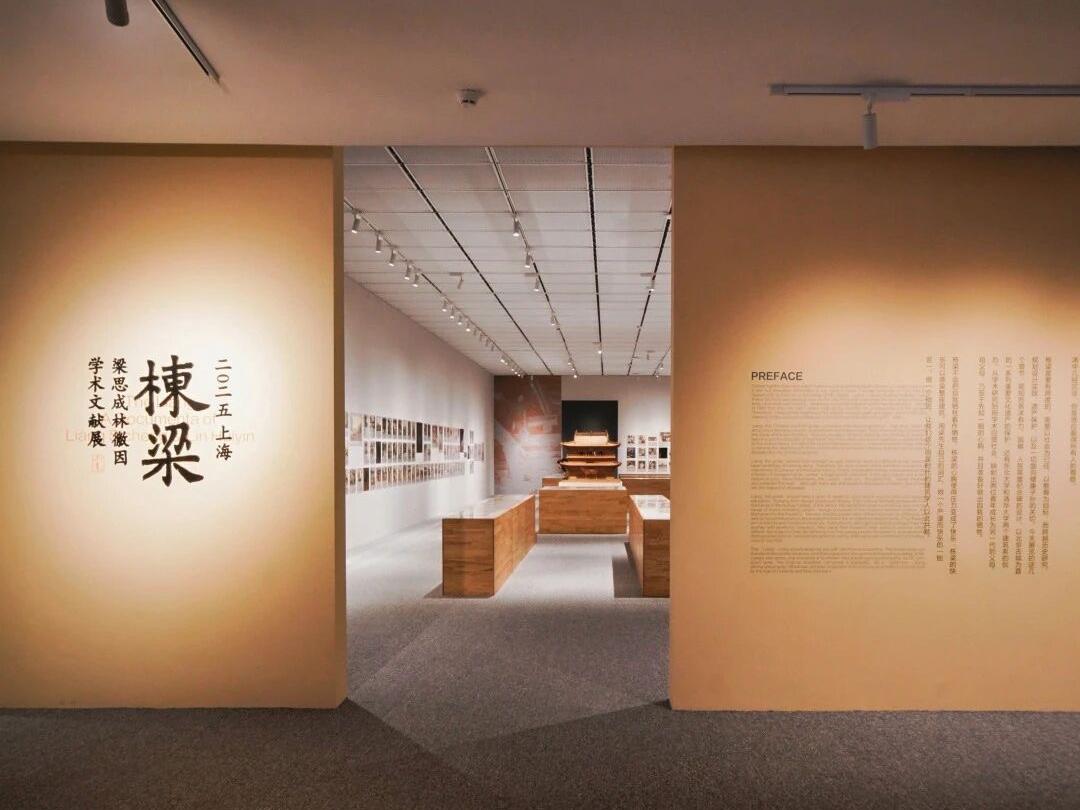

墨繪梁枋尋舊影,情凝棟宇守初心。當傳統佳節的浪漫意蘊與中華優秀傳統文化的深厚底蘊相遇,建經投資咨詢有限公司以一場別開生面的文化之約,共赴《棟梁——梁思成林徽因學術文獻展》。梁思成、林徽因二位先生在中國建筑學界是頂尖人物。他們在建筑歷史、文化遺產保護、城市規劃、建筑設計、建筑教育等建筑學的諸多領域,有著杰出的貢獻,他們是國徽、人民英雄紀念碑的主要設計者,為首都北京的城市建設和古城保護鞠躬盡瘁,他們曾攜手創辦東北大學和清華大學的建筑系,桃李滿天下。

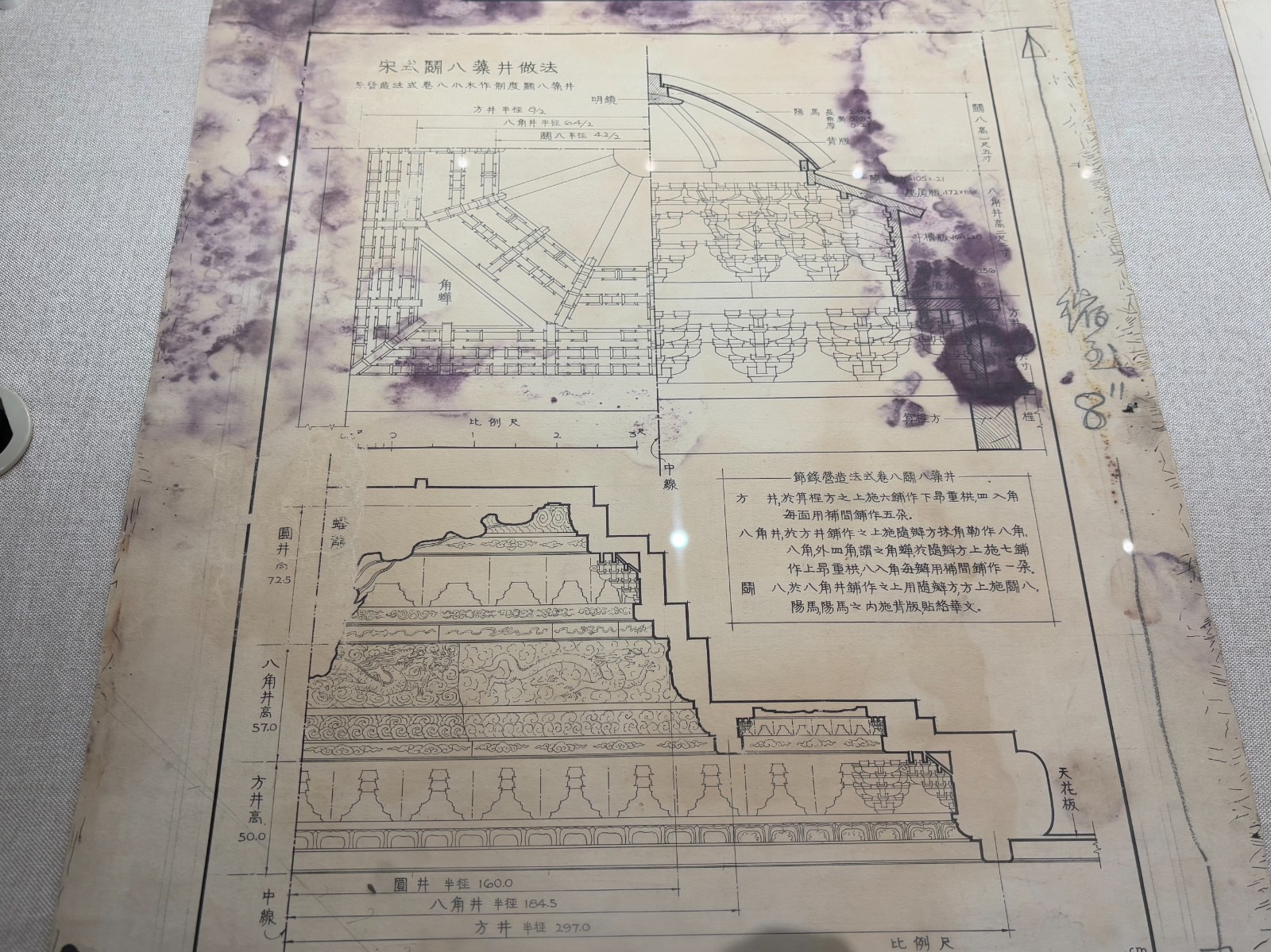

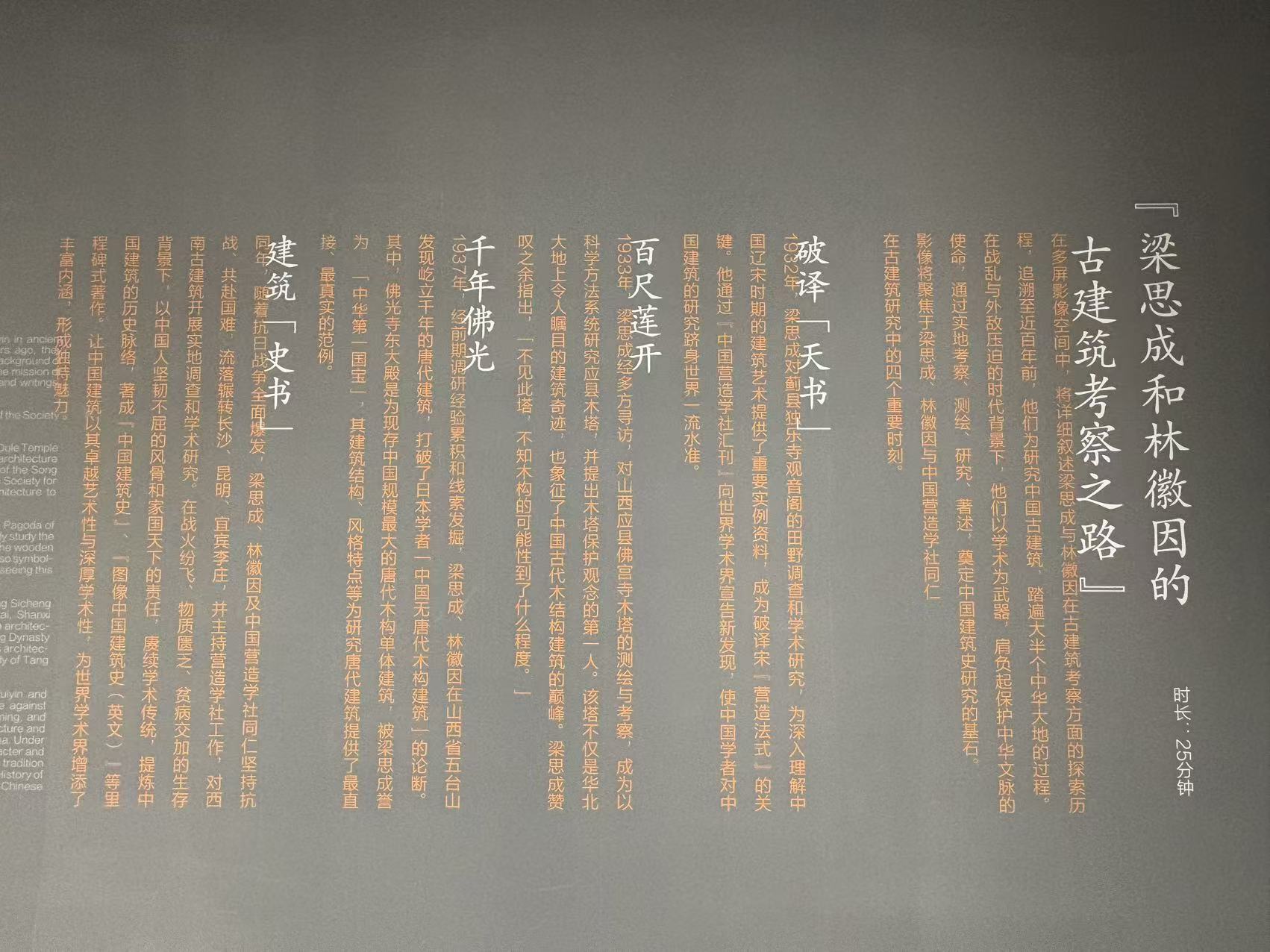

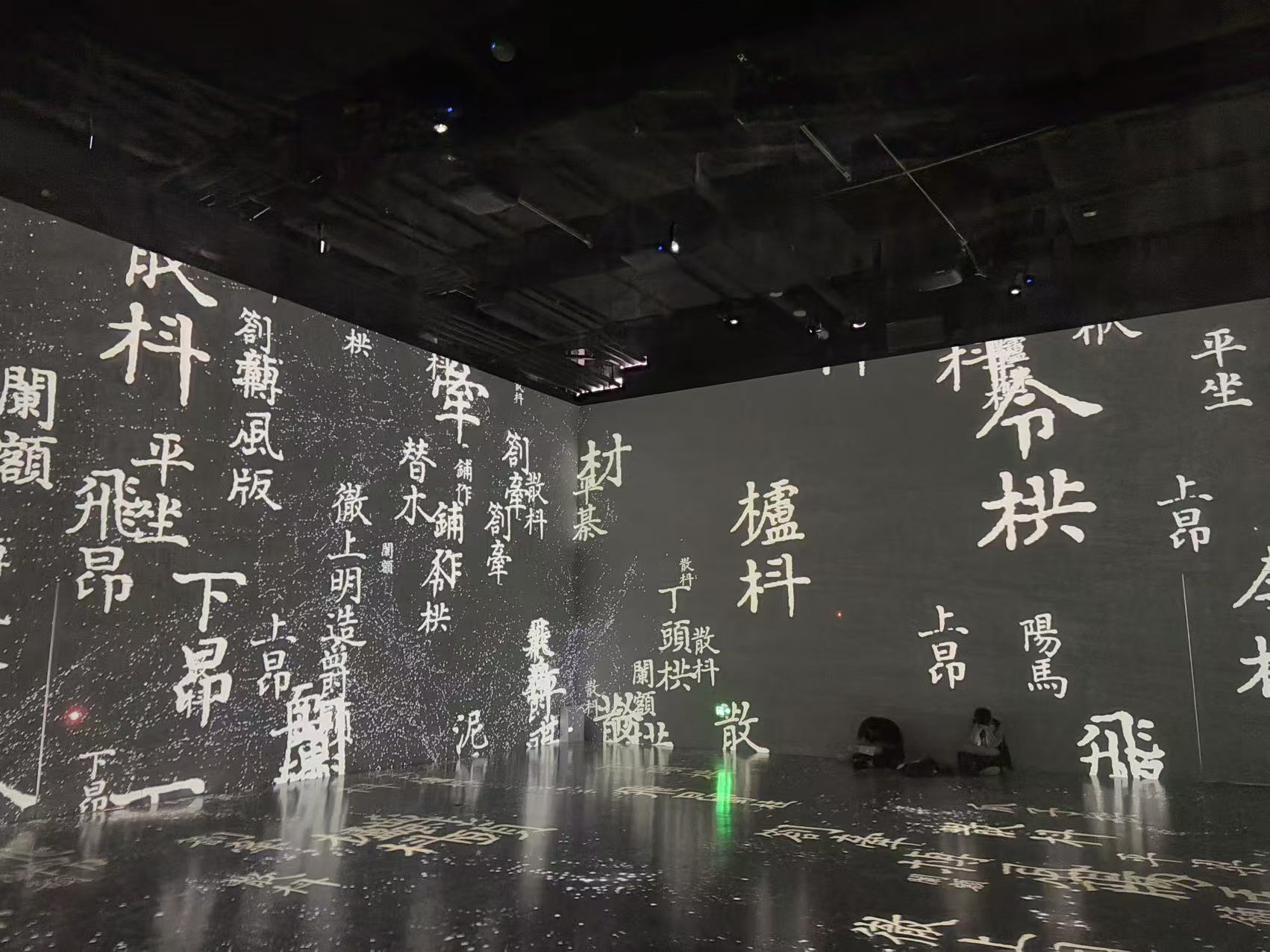

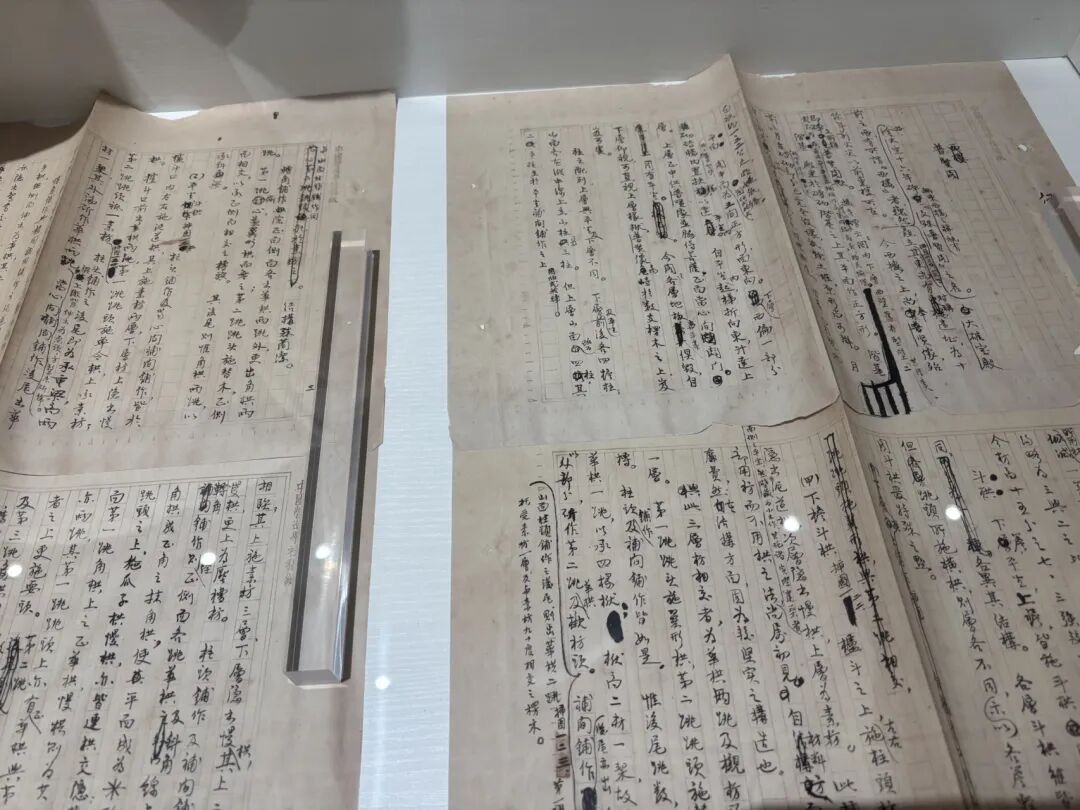

這不僅是一次對建筑巨匠人生軌跡的追尋,更是一場跨越時空的精神對話。豐富、翔實的原始文獻,較為全面地呈現梁、林二位先生在眾多領域的斐然成就。其中主展廳大致分為“求學”“營造學社”“規劃與保護”“建筑設計”“建筑教育”五個敘事單元,包含了本次展覽中大部分的文獻資料,全面呈現了梁、林二人的教育、人生軌跡。共計展出近400件(組)展品,包括由手稿、圖紙、草圖、測繪稿、打字稿、檔案、證書、著作早期刊本、影像、錄音等構成的珍貴文獻(包括原件與高仿復制件)。光影廳內還以時間為軸線,策劃了一段25分鐘的多媒體環繞影片,通過沉浸式光影的敘事生動展現了梁、林二人在古建筑保護方面的考察之旅。

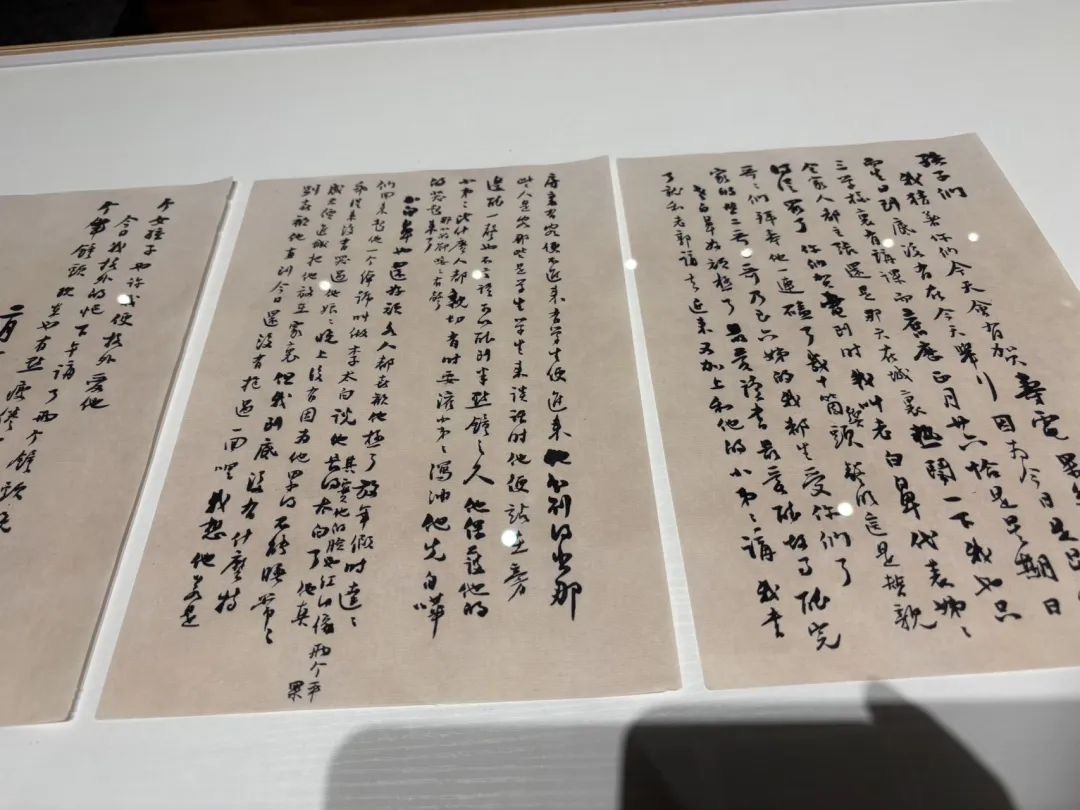

這場名為《棟梁》學術文獻展沉靜而深邃,泛黃的手稿、褪色的照片與精密測繪圖紙,在光影流轉間編織出梁思成、林徽因這對建筑伉儷的傳奇人生。除核心展品外,主展廳內還有一段關于梁思成先生的視頻。身著西裝的梁思成正從老式顯像管里走來,鏡片后的目光穿越光陰,講述著他在建筑設計方面的獨到心得。4K修復技術讓那些被歲月侵蝕的幀格重新呼吸,伴著電子屏的漸暗緩緩沉淀,現實與歷史的界限在聲波的褶皺里悄然溶解。在珍貴展品的光影流轉間,觸摸手稿的溫度、聆聽圖紙的敘事、感悟書信的深情,見證梁思成與林徽因以建筑為筆、以家國為紙,書寫的一段蕩氣回腸的時代篇章,也在七夕“忠貞相守、共同奮斗”的文化內涵中,探尋個人成長與文化傳承、企業發展與國家命運的深刻聯結。

上圖為:“棟梁”展參觀合影留念

一、求學:中西交融的啟蒙之路

(一)成長沃土:家學熏陶與早期積淀

梁思成的求學之路,自幼年便浸潤在濃厚的文化氛圍中。父親梁啟超在日本流亡期間,仍堅持在節假日聚集子女,講述民族英雄故事與中國傳統文化,這份對家國的赤誠與對文化的珍視,深深鐫刻在梁思成心中。辛亥革命后,他回國考入清華學校,廣泛涉獵報社、美術、樂器、歌詠等領域,體育亦十分出色,更曾懷揣從政之志,渴望如父親般為國家效力。轉折發生在一次建筑相關的獎項獲得,讓他與建筑學科結下不解之緣。

林徽因的成長軌跡同樣飽含文化滋養,8歲在上海啟蒙,10歲隨祖父赴京,16歲便隨父親林長民遠赴歐洲考察。父親在信中寄予的期許——“開眼界、感胸懷、增能力”,成為她前行的動力。在歐洲,林徽因初次接觸建筑,便被這門“技術與藝術結合”的學科深深吸引,也為日后與梁思成的學術共鳴埋下伏筆。

上圖為:“棟梁”展參觀現場

(二)賓大歲月:打破壁壘與學術共鳴

當二人相聚賓夕法尼亞大學,命運的絲線將他們緊密相連。彼時的賓大建筑系尚未向女性敞開大門,林徽因只得進入美術學院,卻毅然選修了建筑系全部課程,用堅韌與執著打破性別壁壘。120周年校慶時,賓大向林徽因補發建筑系學士學位,這份遲來的認可,是對她當年求學熱忱的最佳致敬。

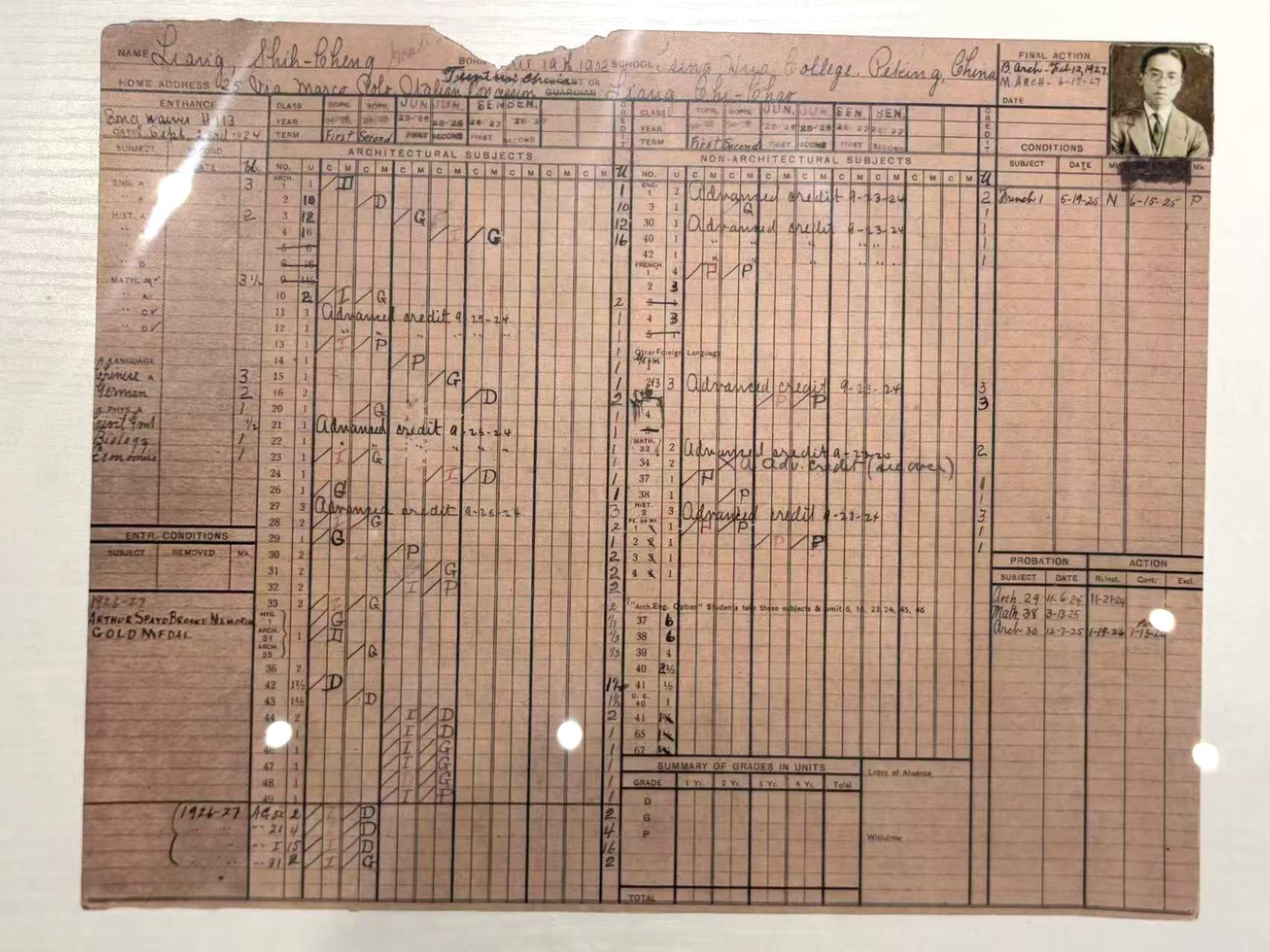

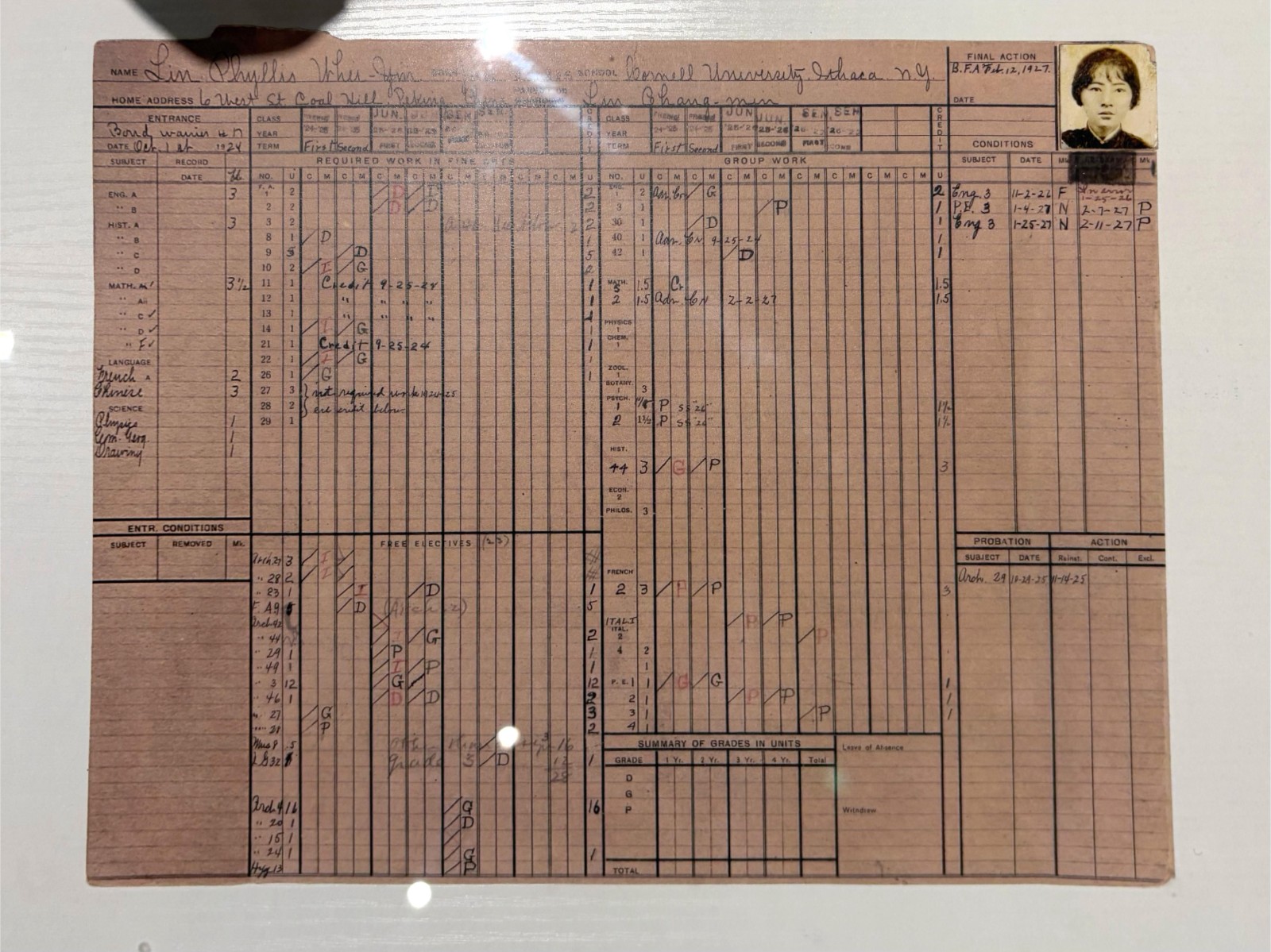

在校園里,他們是彼此最默契的伙伴:林徽因奇思妙想不斷,梁思成則以精湛的制圖技藝將創意落地。展墻上林徽因設計的賀年卡,將宗教題材“三博士來朝”重新演繹,巧妙融入建筑學科元素,盡顯巧思;而梁思成的作業手稿,鉛筆草稿的細致與最終成品的精致相得益彰,即便在教學時,他也能一邊講課一邊精準繪圖,讓學生們驚嘆不已。展柜中靜靜陳列的兩張成績單,泛黃的紙頁上印著上世紀20年代賓夕法尼亞大學的獨特評分體系,“D”等成績在當時并非平庸之選,反而是“優良”的象征,見證著二人的求學成果。

上圖為:梁思成與林徽因成績單

(三)歐洲游歷:實地考察與視野拓展

大學畢業后,在梁啟超的支持下,二人赴歐洲蜜月旅行。這段旅程并非單純的休憩,而是一場實地考察之旅。他們漫步于歐洲古建筑之間,對照在賓大所學的西方古典建筑體系,汲取靈感。照片中,林徽因的身影與歐洲建筑相映成趣,背景里的建筑細節清晰可辨;梁思成則更注重建筑的全局呈現,將人物作為比例尺融入畫面,這種獨特的視角,為他日后的古建考察奠定了基礎。這段求學與游歷的時光,如同為他們的建筑理想插上雙翼,既扎根中國文化土壤,又汲取西方學術養分,為日后投身中國建筑事業積蓄了磅礴力量。

上圖為:“棟梁”展現場

二、營造學社:踏遍山河的古建守護

(一)時代召喚:加入學社與使命啟程

“九一八事變”的炮火,打破了東北大學的寧靜,也讓梁思成與林徽因的人生軌跡再次轉向。1931年,二人離開東北,應朱啟鈐之邀加入中國營造學社,自此開啟了長達十余年的古建考察生涯。在那個風雨如晦的年代,營造學社如同暗夜中的一盞明燈,承載著探尋中國建筑歷史脈絡、守護文化瑰寶的重任,而梁思成與林徽因,則是這盞明燈下最堅定的行者。

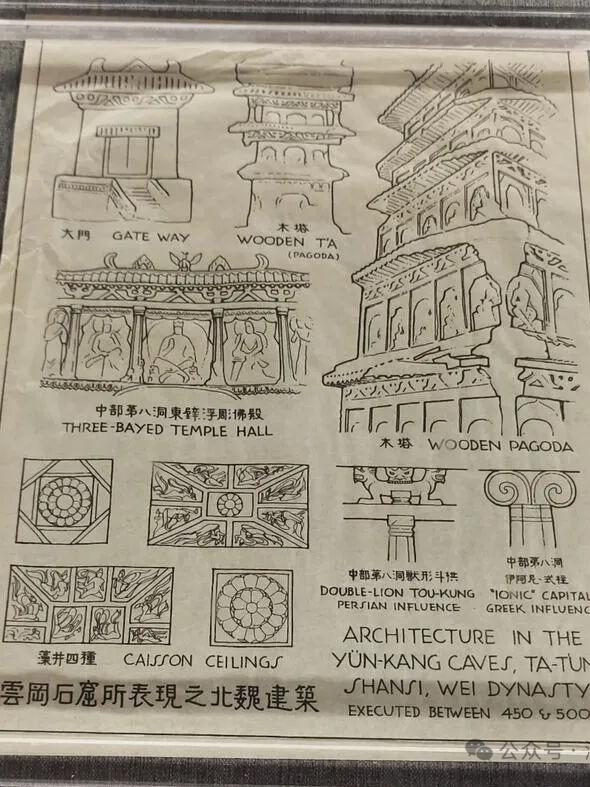

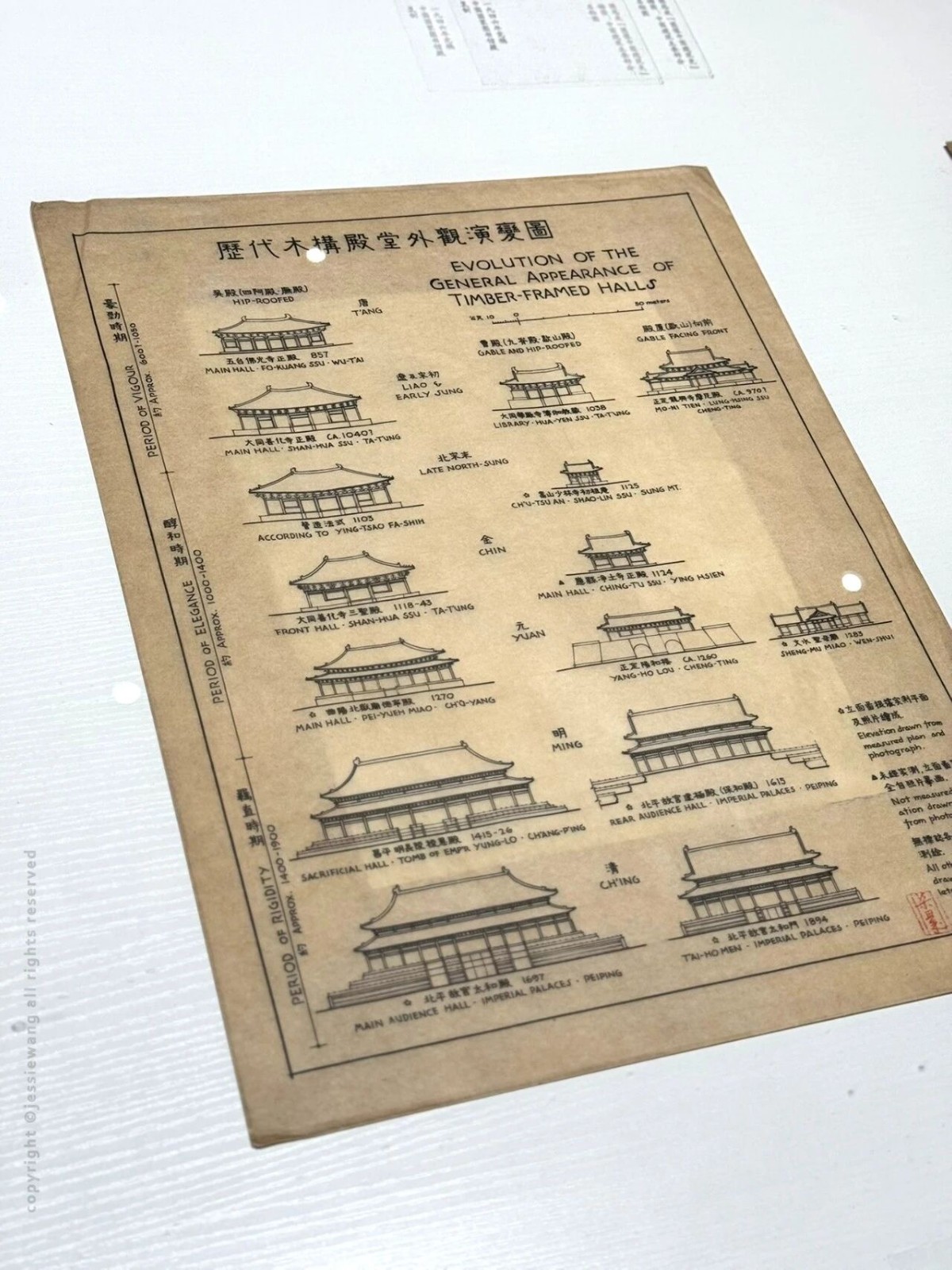

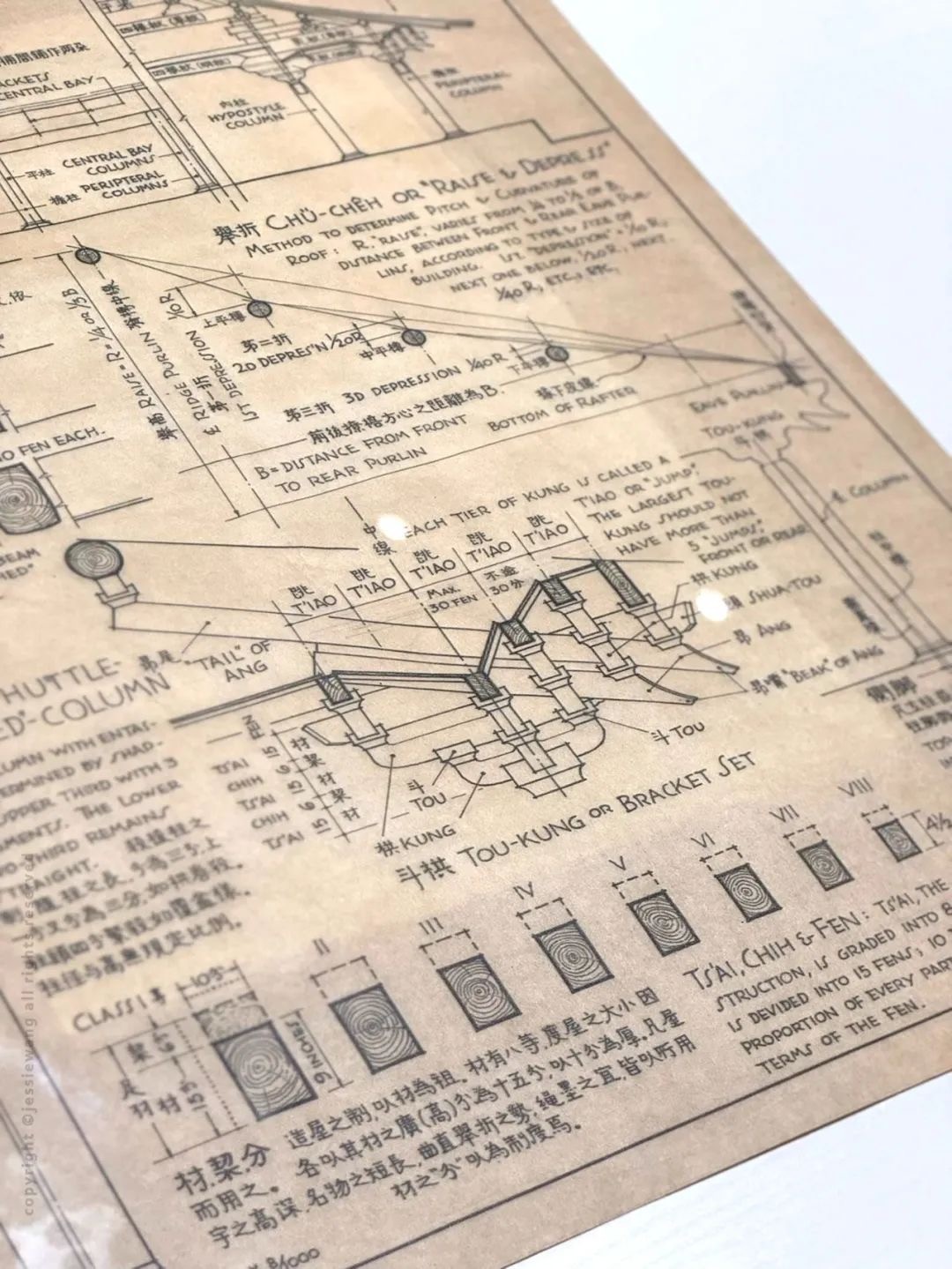

彼時的中國,古建研究領域一片荒蕪,日本與歐洲學者早已走在前列,甚至斷言“中國現存最早木構建筑需到日本尋找”。這樣的論斷,深深刺痛了梁思成與林徽因的民族心。他們帶著《營造法式》這本被梁思成稱為“天書”的古籍,踏上了野外考察之路。在當時,“野外考察”是個全新的概念——信息閉塞,他們只能依靠地方志與民間兒歌尋找線索;交通不便,泥濘的山路、顛簸的馬車是常態;條件艱苦,常常風餐露宿,甚至面臨生命危險。但這些困難,都沒能阻擋他們前行的腳步。

上圖為:“棟梁”展參觀現場

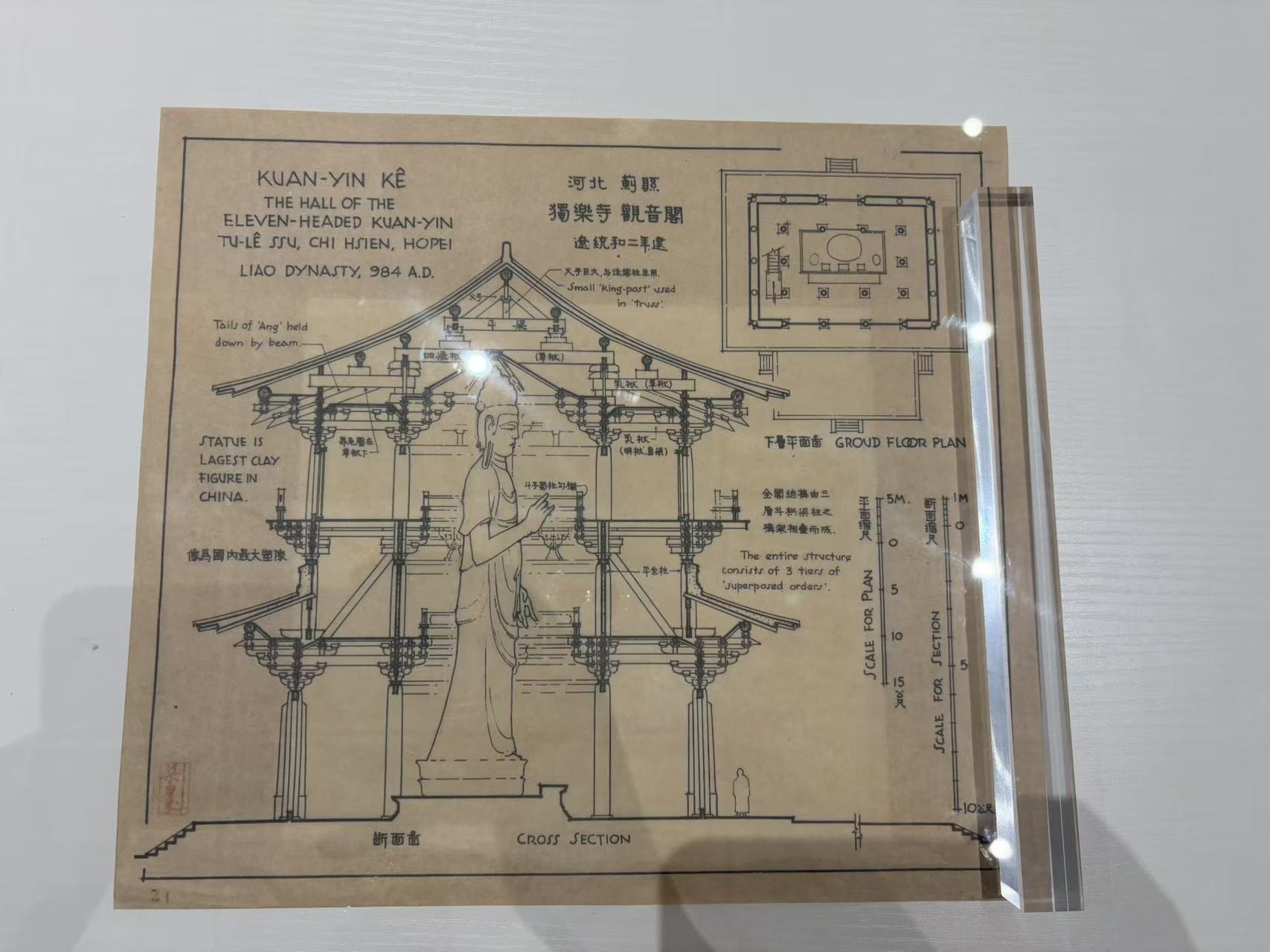

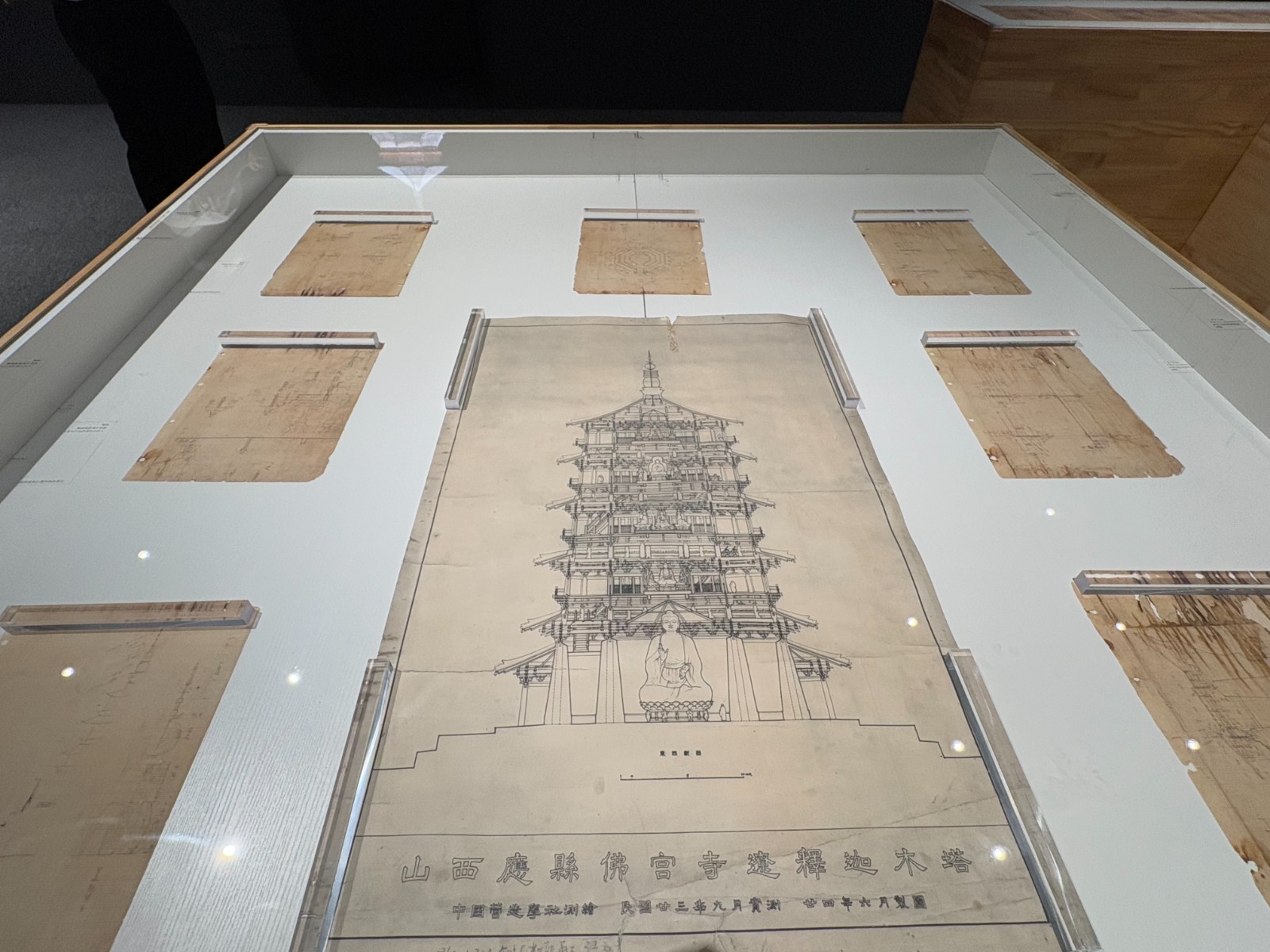

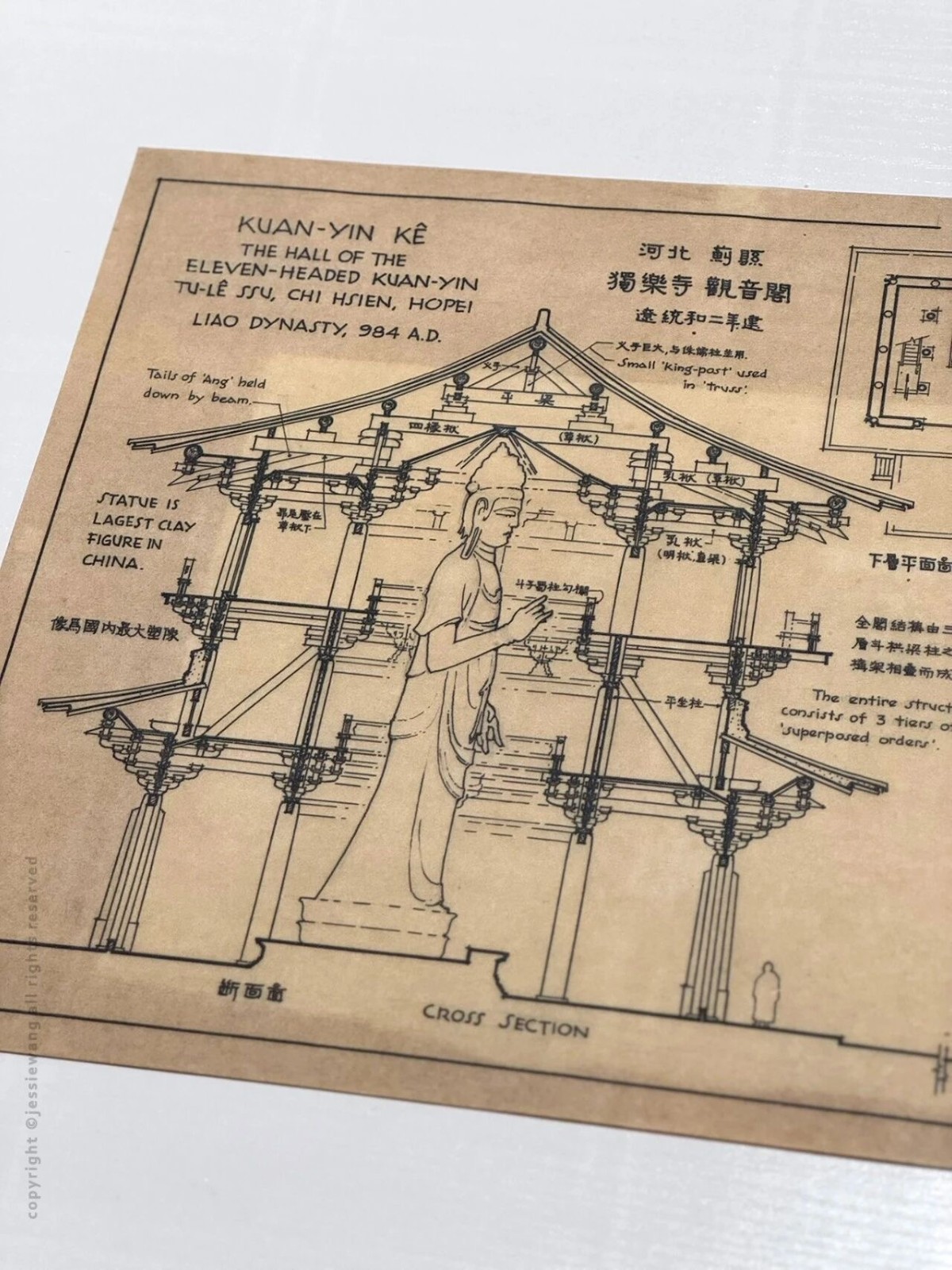

(二)經典勘測:獨樂寺與佛光寺的突破

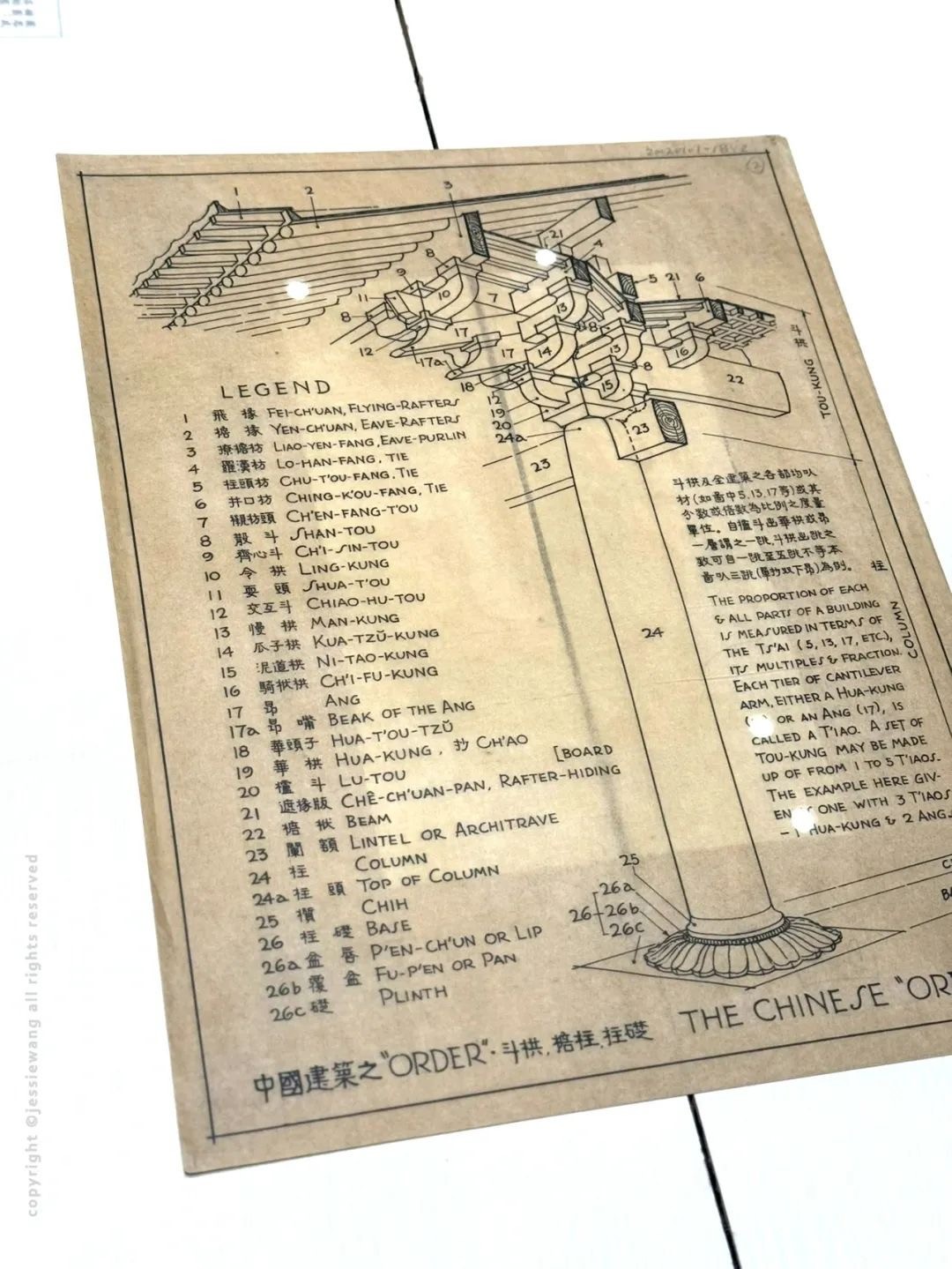

1932年,他們的第一站便鎖定天津薊縣獨樂寺。這座被日本學者斷代為遼代的建筑,在梁思成眼中卻有著唐代建筑的神韻。當16米高的11面觀音像映入眼簾,梁思成不禁感嘆“如唐代壁畫中的建筑飛入眼前”。在獨樂寺,他們細致勘測,發現這座看似兩層的建筑實則暗藏夾層,20多種斗拱形制巧妙傳遞受力,“墻倒房不倒”的木構智慧在此展現得淋漓盡致。通過與《營造法式》的對照,他們破解了書中諸多晦澀術語,“生起”“側腳”等概念不再是紙上談兵,而是轉化為建筑實體中立柱的微妙傾斜與高度變化,這些發現,為中國古建研究填補了重要空白。

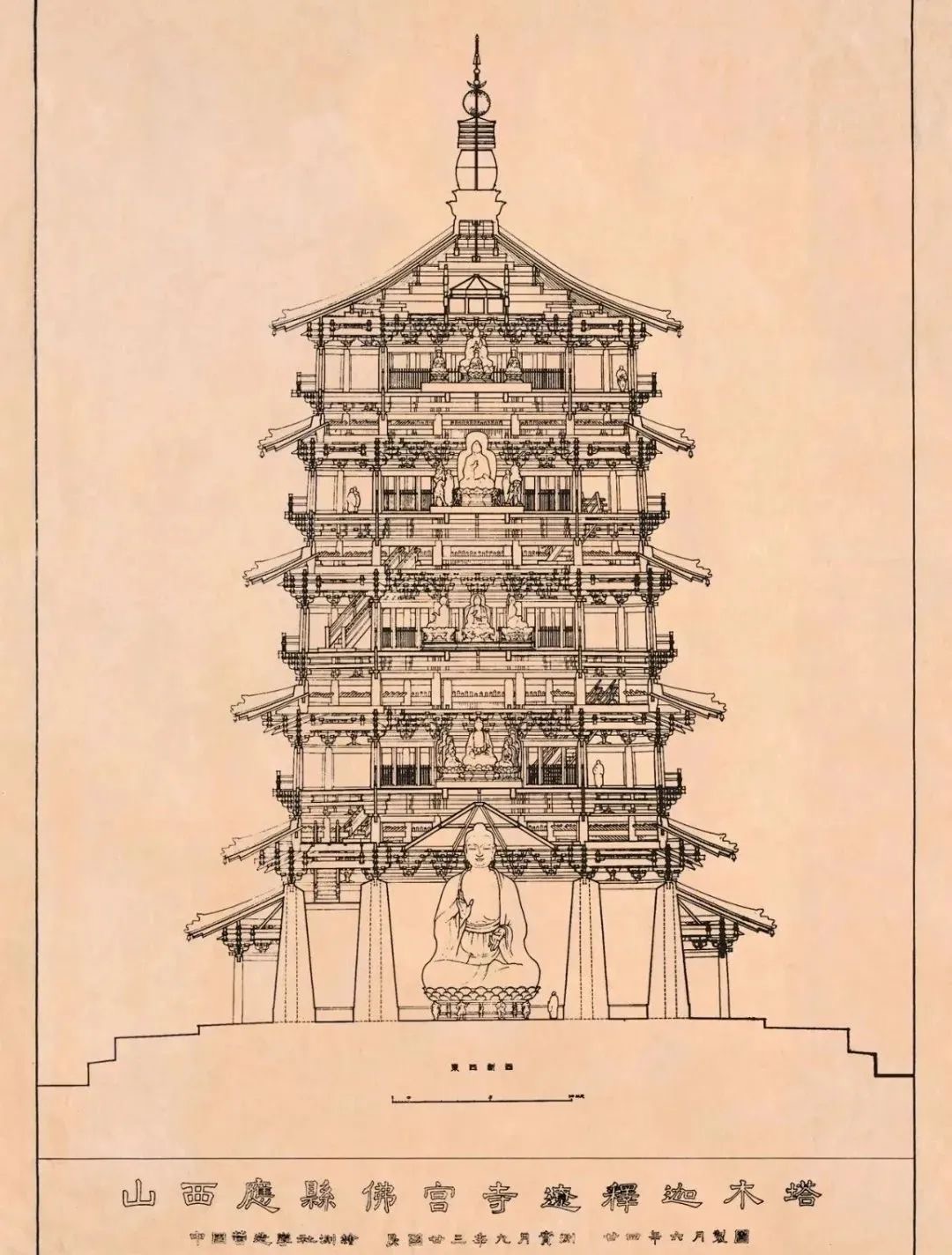

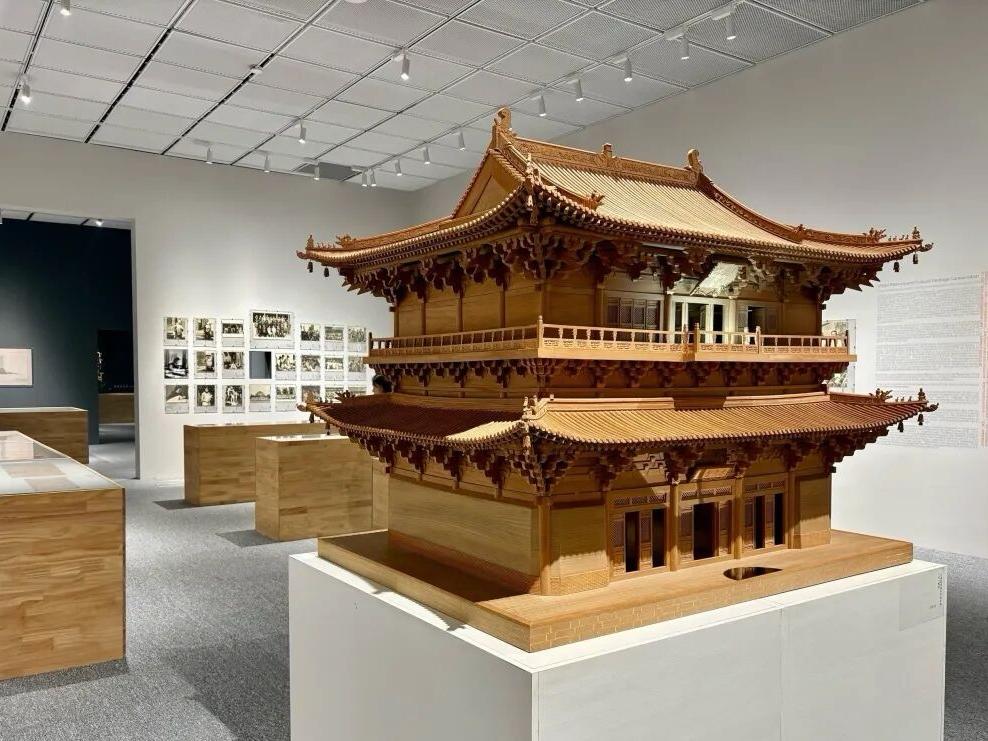

1937年,他們在五臺山佛光寺找到了建于857年的唐代木構建筑,這一發現,徹底推翻了日本學者的論斷,證明中國大地上仍留存著千年古建瑰寶。從1932年到1937年,梁思成與林徽因的足跡遍布華北、華東、華南。在應縣木塔,他們頂著風雨攀爬塔身,記錄下這座世界現存最高木塔的結構細節;在趙州橋,他們用精準的測繪,為這座隋代古橋留下珍貴檔案,也提出了“修舊如舊”的保護理念,與后來50年代大修中替換70%橋面磚的做法形成鮮明對比。

上圖為:天津薊縣獨樂寺模型與圖紙

(三)困境堅守:戰亂歲月的學術傳承

然而,戰火很快蔓延,他們被迫開啟長達9年的逃亡生涯。從昆明到李莊,條件愈發艱苦,林徽因身患肺結核,高燒不退卻無藥可醫,只能躺在床上整理資料;梁思成則在簡陋的環境中繼續研究。即便如此,他們仍拒絕了國外的邀請,堅定地說“中國正在受難,我們不能離開,死也要死在中國的土地上”。

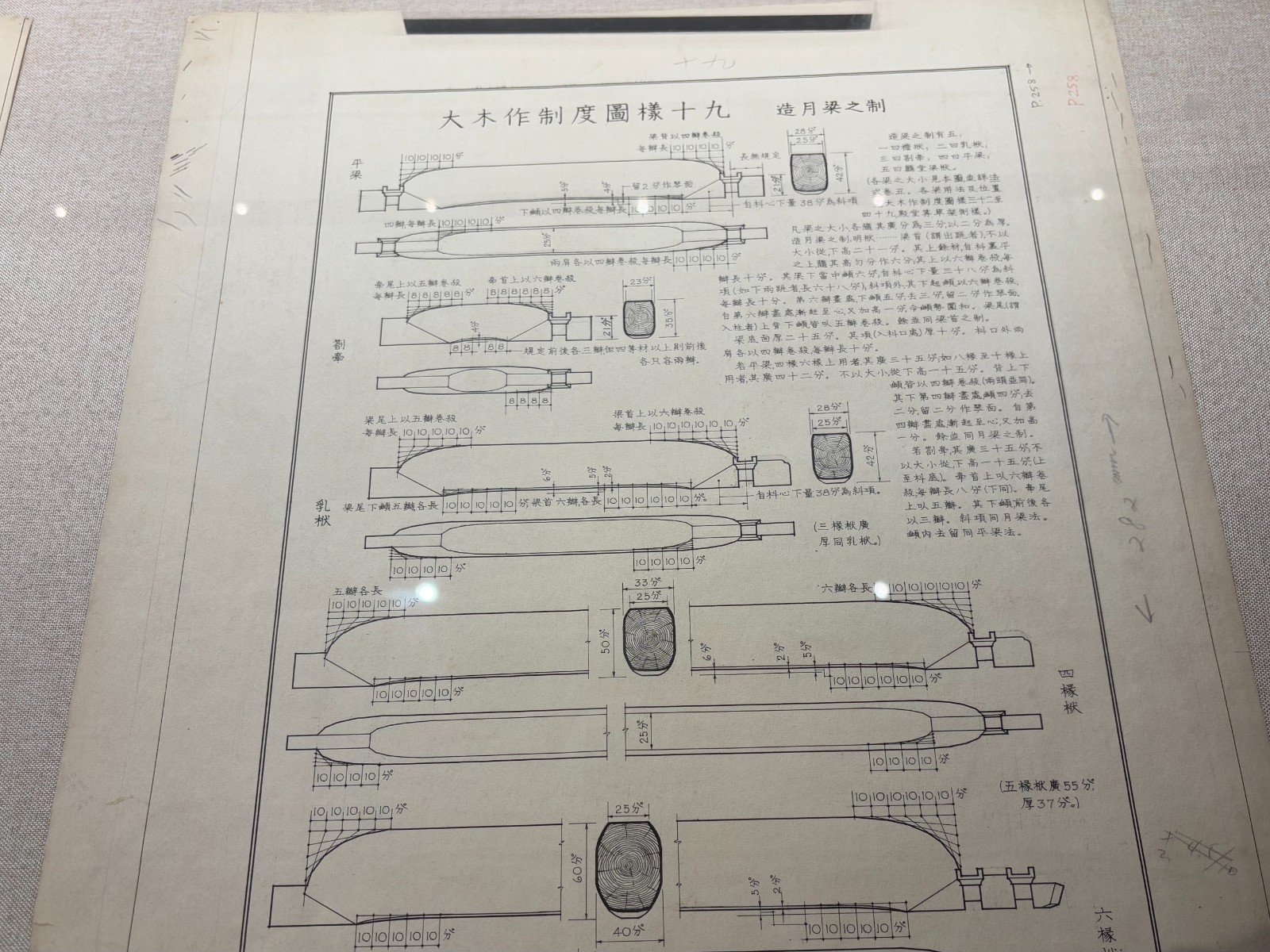

在李莊,他們完成了《中國建筑史》與英文版《圖像中國建筑史》的撰寫,用學術成果守護著民族文化的根脈。展柜中展出的《營造法式》注釋本原件,是梁思成在60年代艱難歲月中完成的心血之作。即便身處困境,他仍希望將這部古籍的智慧傳承后人,字里行間滿是對文化傳承的執著。營造學社的歲月,是他們用腳步丈量山河、用生命守護古建的征程,每一份測繪圖紙、每一篇研究報告,都是他們獻給中國建筑事業的珍貴禮物。

上圖為:“棟梁”展現場

三、規劃與保護:以理想守護城市文脈

(一)國際視野:聯合國設計與規劃意識覺醒

抗戰勝利的曙光,并未讓梁思成與林徽因停下為建筑事業奔走的腳步。1947年,梁思成受邀赴美講學,期間加入聯合國大廈建設委員會,提出24號設計方案,將中國建筑元素融入國際建筑語境,展現出深厚的專業素養與國際視野。回國后,他敏銳地意識到“大戰之后必有大建”,城市規劃的重要性愈發凸顯。

上圖為:“棟梁”展參觀現場

(二)古都守護:北京規劃的理想與現實

針對北京這座古都,梁思成與林徽因提出了著名的“北京城市規劃方案”——主張保護北京古城墻,在西郊建設新市區,實現“古今交融、新舊兩利”。他們認為,北京的古城墻不僅是建筑實體,更是歷史的見證、文化的載體,每一塊城磚都承載著千年的記憶。在他們眼中,古城墻可以改造為公園,供市民休憩,讓傳統文化融入現代生活。

然而,在當時的時代背景下,他們的理想與現實產生了激烈碰撞。工業化建設的迫切需求、蘇聯模式的影響,讓“保護古城墻”的主張顯得不合時宜。梁思成曾在多個場合據理力爭,甚至帶著圖紙四處奔走,他說:“50年后,人們會證明我是對的。”這句充滿無奈卻又堅定的預言,飽含著他對文化遺產的珍視。盡管最終,北京古城墻大多被拆除,但他的理念并未隨之消散。多年后,南京、西安等地在古城保護中借鑒了他的思路,北京中軸線申遺成功,城市規劃中也逐漸重視歷史文脈的傳承,這些都印證了他當年的遠見卓識。

上圖為:手寫信件

(三)多元實踐:其他遺產保護與理念探索

除了北京古城墻,敦煌石窟、正定古建筑群等文化遺產的保護,也都留下了他們的身影。在敦煌,他們呼吁重視石窟壁畫與建筑的整體性保護;在正定,他們對隆興寺等古建筑進行細致勘測,提出科學的修繕建議。即便在1955年遭受批判,被貼上“封建頑固派”“資本主義形式主義”的標簽,梁思成仍未放棄對建筑保護的思考。1959年,他提出“新而中”的理念,主張在傳承傳統建筑精髓的基礎上與時俱進,探索符合中國國情的現代建筑發展道路。這種在困境中仍不斷探索的精神,正是他對建筑事業赤誠的最好體現。

林徽因在城市規劃與保護中同樣貢獻卓著。她與梁思成一同奔走,用女性的細膩與堅韌為古建筑發聲。即便在病重期間,她仍關注著北京的城市建設,對每一處可能破壞歷史文脈的規劃都憂心忡忡。他們的兒子梁從誡曾說“祖父是失敗者,父親也是失敗者”,但這份“失敗”,恰恰是理想主義者最珍貴的堅守——他們以一己之力對抗時代洪流,用理想守護城市文脈,為后世留下了寶貴的精神財富與實踐經驗。

上圖為:“棟梁”展現場

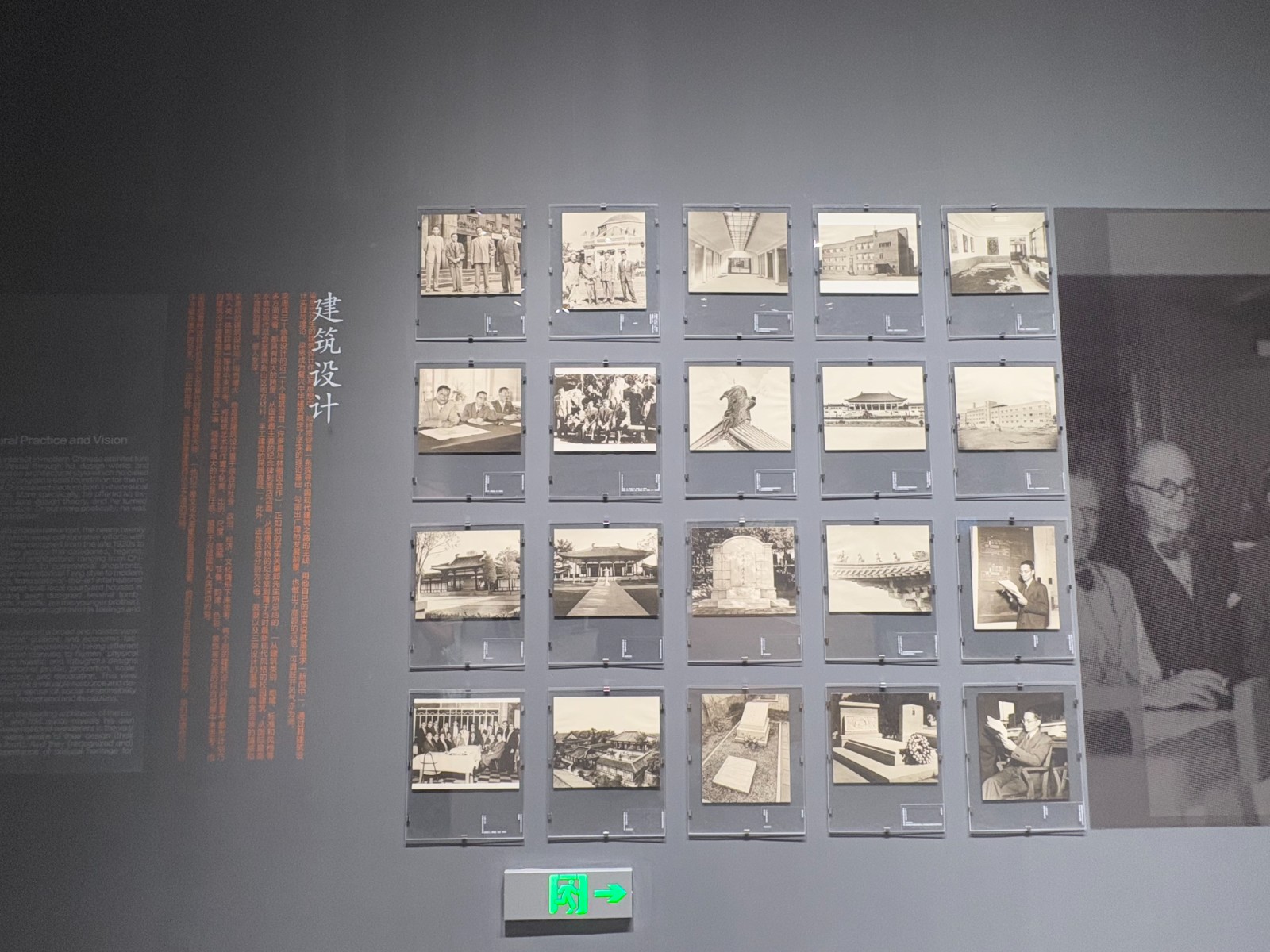

四、建筑設計:融貫古今的創作智慧

(一)早期探索:求學階段的設計萌芽

梁思成與林徽因的建筑設計,從未局限于單一風格,而是始終秉持“融貫古今、中西合璧”的理念。早在賓夕法尼亞大學求學期間,他們的設計才華便已初露鋒芒。林徽因設計的賀年卡,雖以宗教題材為藍本,卻打破傳統束縛,將建筑學科的元素巧妙融入,既保留了宗教的莊嚴感,又展現出對建筑藝術的熱愛。而在歐洲蜜月旅行中,他們對西方古典建筑的考察,更為日后的設計積累了豐富素材。

上圖為:“棟梁”展參觀現場

(二)戰時實踐:昆明木屋的實用巧思

抗戰期間,在昆明的艱難歲月里,梁思成與林徽因親自設計并建造了自己的木屋。這座木屋雖簡陋,卻處處體現著他們的設計巧思——充分利用當地材料,注重空間的實用性與舒適性,同時融入中國傳統民居的布局理念。即便條件有限,他們仍希望通過建筑改善生活,迎接抗戰勝利的曙光。這座木屋如今雖已荒廢,卻成為他們在特殊年代里對建筑理想堅守的見證。

上圖為:“棟梁”展現場

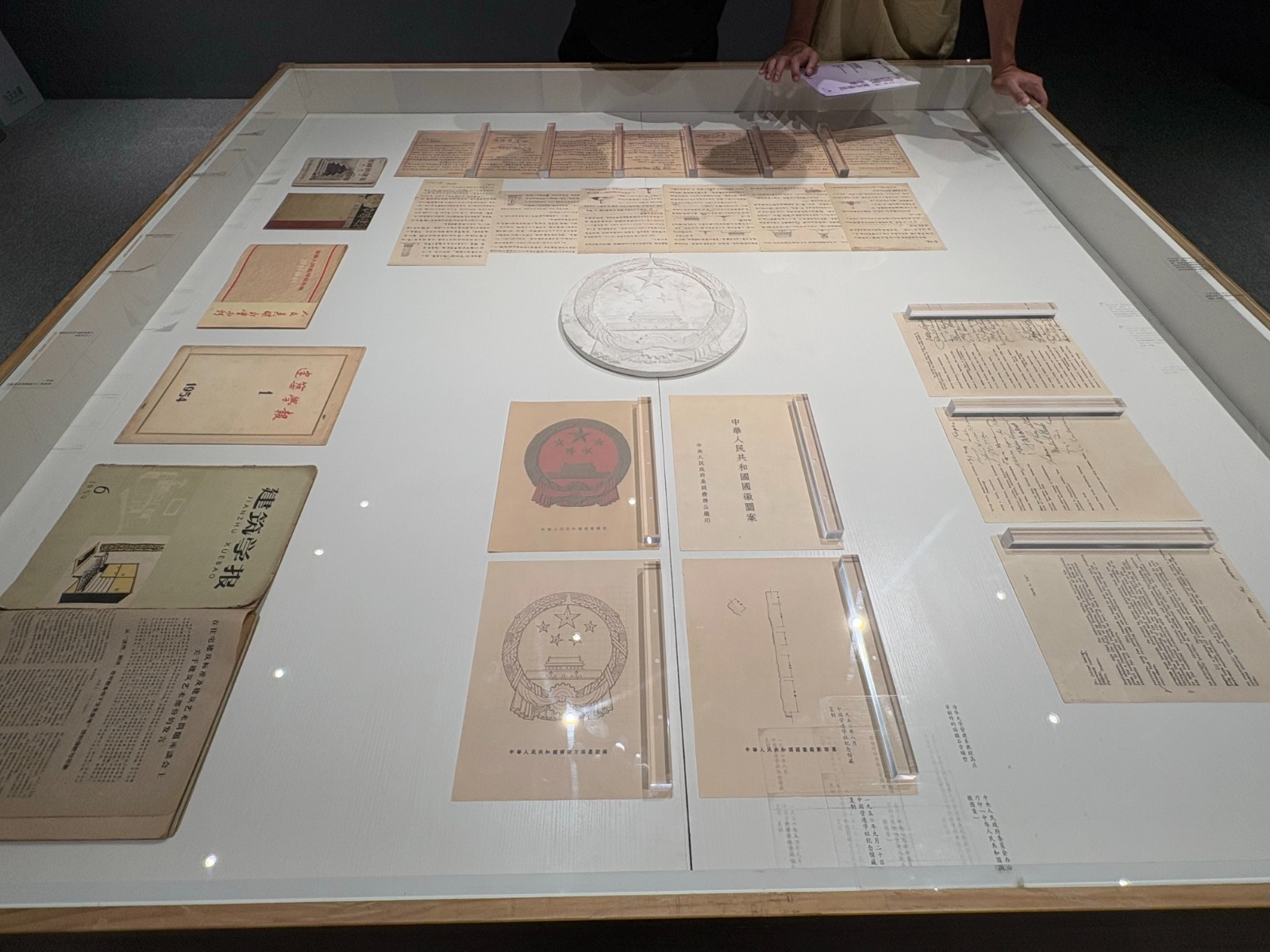

(三)時代之作:人民英雄紀念碑的匠心

新中國成立后,梁思成參與了人民英雄紀念碑的設計工作。在設計過程中,他主張采用中國傳統碑式建筑的形制,同時結合現代建筑的結構技術,使紀念碑既莊重肅穆,又具有時代氣息。他對碑頂的設計反復推敲,最終確定以“中國傳統建筑屋頂”為原型進行創新,既體現了對革命先烈的緬懷,又彰顯了中國傳統文化的自信。

林徽因也參與了紀念碑的圖案設計,她將傳統紋樣與革命元素相結合,為紀念碑增添了獨特的藝術魅力。在建筑設計中,他們始終注重“以人為本”的理念。梁思成曾提出,建筑不是孤立的實體,而是與人的活動、社會經濟、政治文化緊密相連的復合體。因此,在設計過程中,他們不僅關注建筑的外觀與結構,更重視建筑的使用功能與人文關懷。

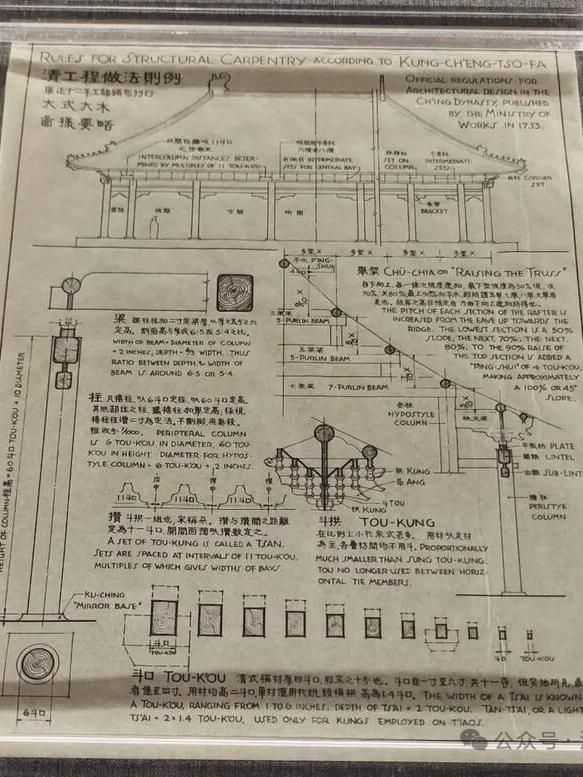

他們的設計作品,還體現出對中國傳統建筑符號的創新運用。例如,在對傳統斗拱、榫卯結構的研究基礎上,他們嘗試將這些元素融入現代建筑設計中,既傳承了傳統技藝,又賦予其新的時代內涵。這種“古為今用”的設計思路,為中國現代建筑的發展提供了重要借鑒,也讓中國傳統建筑文化在新時代煥發出新的生機。

上圖為:“棟梁”展現場

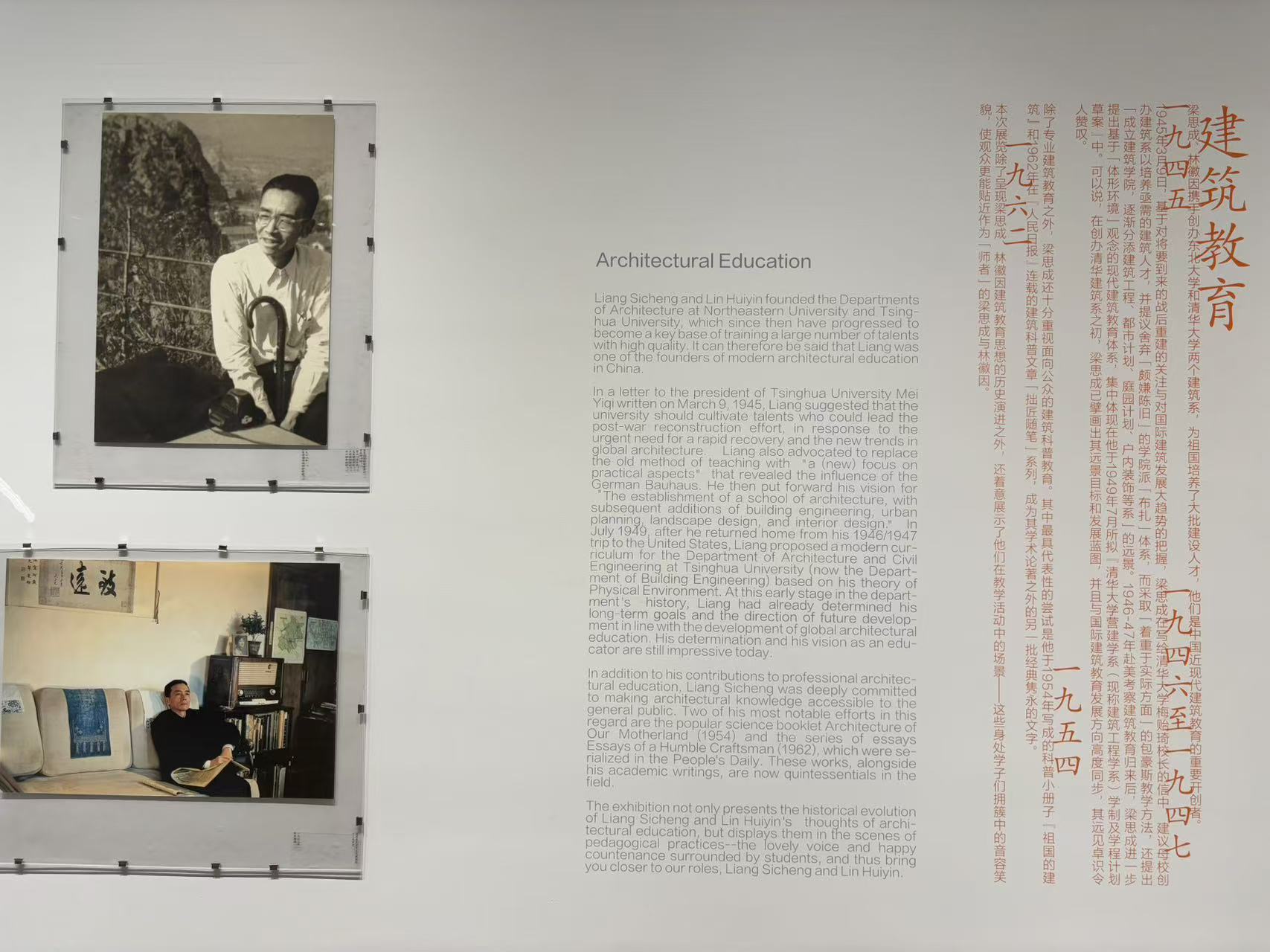

五、建筑教育:薪火相傳的拓荒之旅

(一)拓荒起步:東北大學建筑系的創辦

“欲木之長者,必固其根本;欲流之遠者,必浚其泉源。”梁思成與林徽因深知,中國建筑事業的發展,離不開專業人才的培養。1928年,二人剛從賓夕法尼亞大學畢業,便受邀前往東北大學,著手籌辦建筑系。彼時的中國,現代建筑教育尚屬空白,他們借鑒賓大的建筑教育體系,結合中國實際情況,制定了系統的課程計劃——既開設西方建筑史、建筑設計、結構力學等專業課程,又注重中國傳統建筑史與古建考察實踐的教學。

在東北大學的三年里,他們不僅傳授專業知識,更注重培養學生的文化自信與家國情懷,鼓勵學生深入了解中國傳統建筑文化,為中國建筑事業貢獻力量。東北大學建筑系的建立,標志著中國現代建筑教育的開端,為后來建筑教育的發展奠定了基礎。

上圖為:“棟梁”展現場

(二)成熟發展:清華大學建筑系的完善

1946年,在梁思成的積極推動下,清華大學建筑系正式成立。與創辦東北大學建筑系時的“初出茅廬”不同,此時的梁思成在學術與教育理念上已更為成熟。他提出將“城市規劃”納入建筑系課程體系,這一超前的理念,打破了傳統建筑教育的局限,使建筑教育與城市發展緊密結合。他還主張“建筑教育應與實踐相結合”,鼓勵學生走出課堂,參與古建考察與實際項目設計,在實踐中提升專業能力。

林徽因雖在1949年才被正式聘為清華大學建筑系教授,但在1946年建筑系籌建之初,便已全身心投入其中。1947年,梁思成赴美講學期間,林徽因協助吳良鏞承擔了大量教學工作——從課程設計到學生指導,她都親力親為,不計個人得失。即便身患重病,她仍堅持給學生上課,在病床上為學生批改作業、答疑解惑。

上圖為:“棟梁”展現場

(三)理念深耕:中西結合的教育模式

在教學過程中,梁思成與林徽因始終強調“中西結合、古今貫通”的教育理念。他們要求學生既要掌握西方先進的建筑技術與設計理念,又要深入研究中國傳統建筑文化,將傳統與現代有機融合。梁思成在課堂上,常常結合自己的古建考察經歷,生動地為學生講解中國傳統建筑的結構與美學;林徽因則善于從藝術角度出發,引導學生感受建筑的美感與人文內涵。他們的教學,不僅讓學生掌握了專業知識,更培養了學生的文化素養與創新能力。

1950年,清華大學建筑系第一屆學生畢業,他們中的許多人后來都成為中國建筑領域的中堅力量,將梁思成與林徽因的教育理念與建筑理想傳承下去。如今,中國的建筑教育蓬勃發展,培養出一批又一批優秀的建筑人才,而這一切,都離不開梁思成與林徽因當年的拓荒與堅守。他們用教育為中國建筑事業播下種子,如今已長成參天大樹,繼續為中國建筑文化的傳承與發展貢獻力量。

上圖為:“棟梁”展現場

六、筆繪山河:林徽因的科學詩意與堅韌擔當

林徽因的建筑考察日記與書信中,充滿了科學與詩意交織的動人細節。這些文字不僅是學術記錄,更是一個女性學者在荒野古建中與歷史對話的鮮活見證。那些艱苦考察中的詩意瞬間,既有病痛與戰火中的堅強執著,也有建筑與人文的深情互文,更有東西方視角的奇妙融合。

(一)古建筑中的“靈光乍現”

1937年在五臺山佛光寺,林徽因發現梁底墨跡時寫道:“手電筒的光掃過梁架,那些淡得幾乎消逝的字跡突然活了——佛殿主女弟子寧公遇,灰塵簌簌落在我的睫毛上,恍惚間仿佛看見857年的陽光正透過榫卯縫隙,照在這根梁上。”她將建筑測繪比作“與唐代工匠的隔空握手”,稱斗拱的陰影是“時間在木紋上跳動的秒針”。她還寫道:“1934年透過車窗初見晉祠,圣母殿的側影突然撞進眼簾,像一位披著琉璃朝服的貴婦,在麥浪中驀然回首。我們跳下顛簸的汽車,行李滾落泥地也顧不得——那一刻才懂什么叫“建筑意”,那是千年歲月在廊柱間凝結的呼吸。”她特別記錄殿前木雕盤龍:“龍須上的金漆剝蝕成星河狀,仿佛它們正要乘著宋徽宗的瘦金體飛走。”

(二)正定開元寺的“旗袍攀梁”

她在日記中寫道:“旗袍下擺挽成結,高跟鞋卡在椽縫里。瓦片在腳下碎裂如酥餅,我像只笨拙的壁虎貼在梁上。忽然瞥見檐角懸著的銅鈴——它看著我從一個穿洋裝的訪客,變成滿身塵土的測繪者,而它自己已在此靜觀了七百年日出。”助手回憶她下來時裙裾沾滿蝙蝠糞,卻舉著測稿笑得像摘到星星。

(三)山西鄉野的“星光測繪”

1934年她在《晉汾古建筑預查紀略》中寫道:“夜宿荒寺廊下,梁架黑影如巨獸骨骼。涼月從斗拱間漏下,星子恰落在我的測稿坐標點上——忽然明白古人為何稱斗拱為星斗枋,我們不過是在丈量銀河的倒影。”同書記載她為測量鐵佛,“跪在泥地里摹拓銘文,拓包與鐵銹摩擦的沙沙聲,像是佛像在講述明正德年間的香火往事”。

(四)李莊油燈下的“血染圖紙”

1940年代肺病惡化時寫給費慰梅:"草紙上的血漬暈開像朱砂梅,索性蘸著描成斗拱紋樣。從誡問我為何不休息,我說這些線條是古建筑的血脈,斷了就接不上了。兒子梁從誡回憶她咳血時用鋼筆尖挑開粘連的圖紙,怕弄臟《營造法式》的明代刻本。

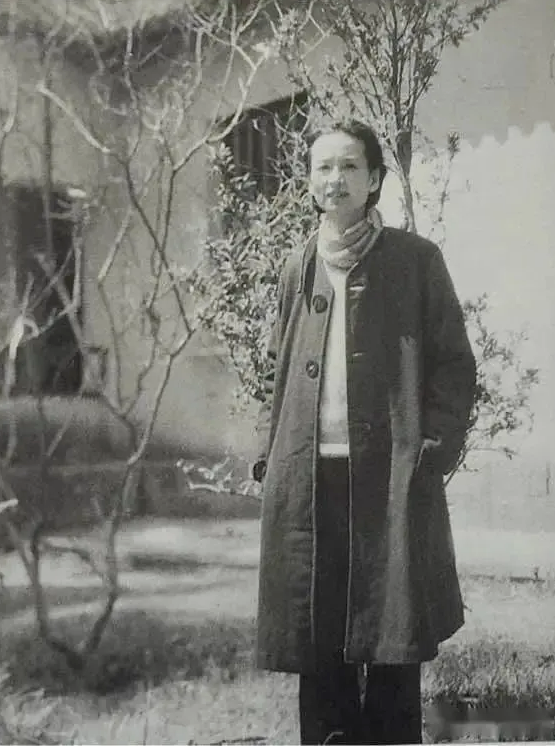

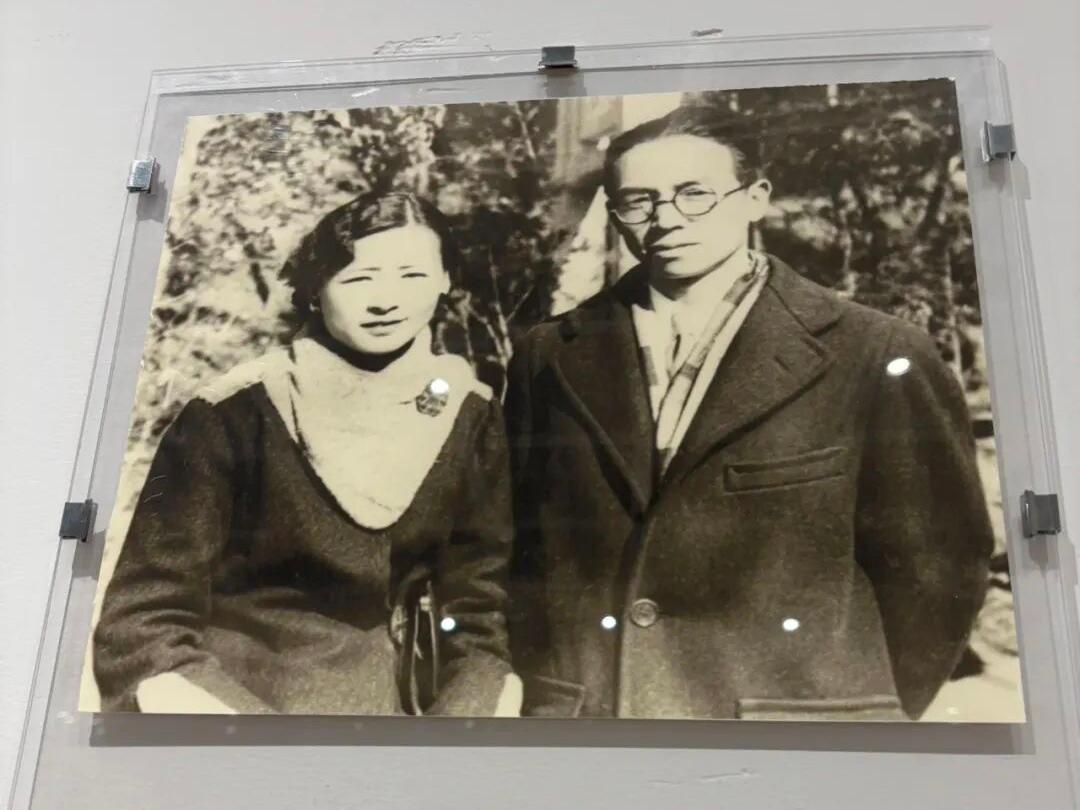

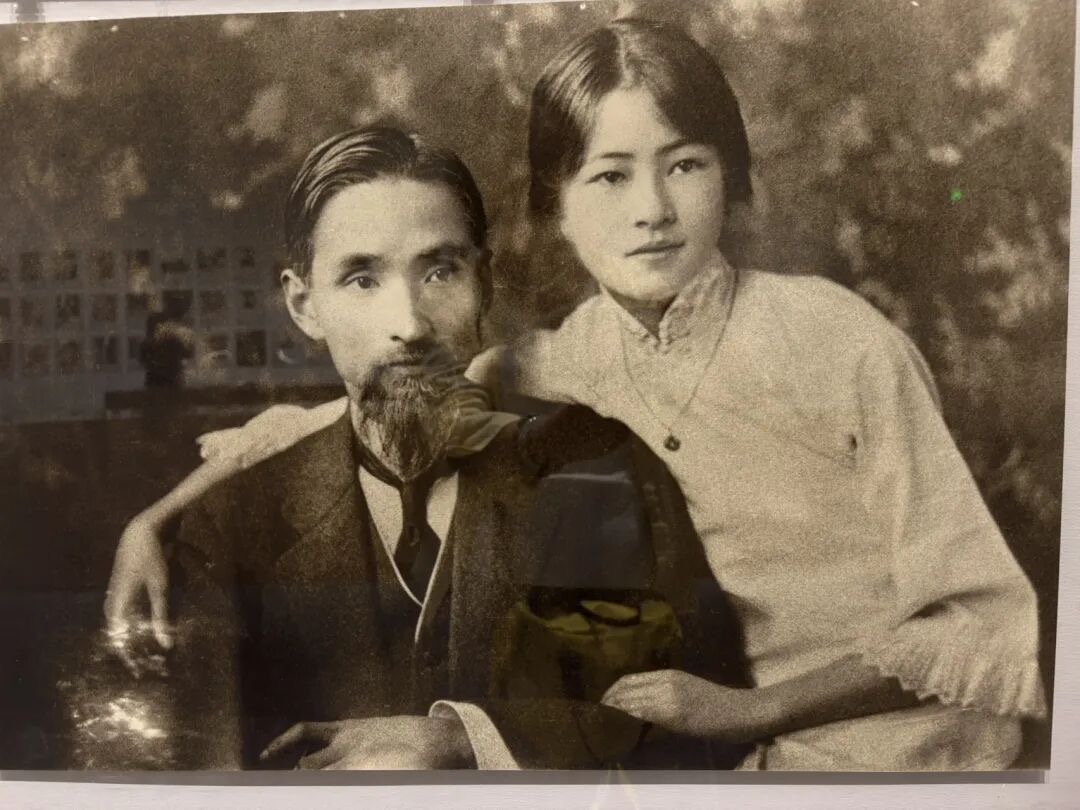

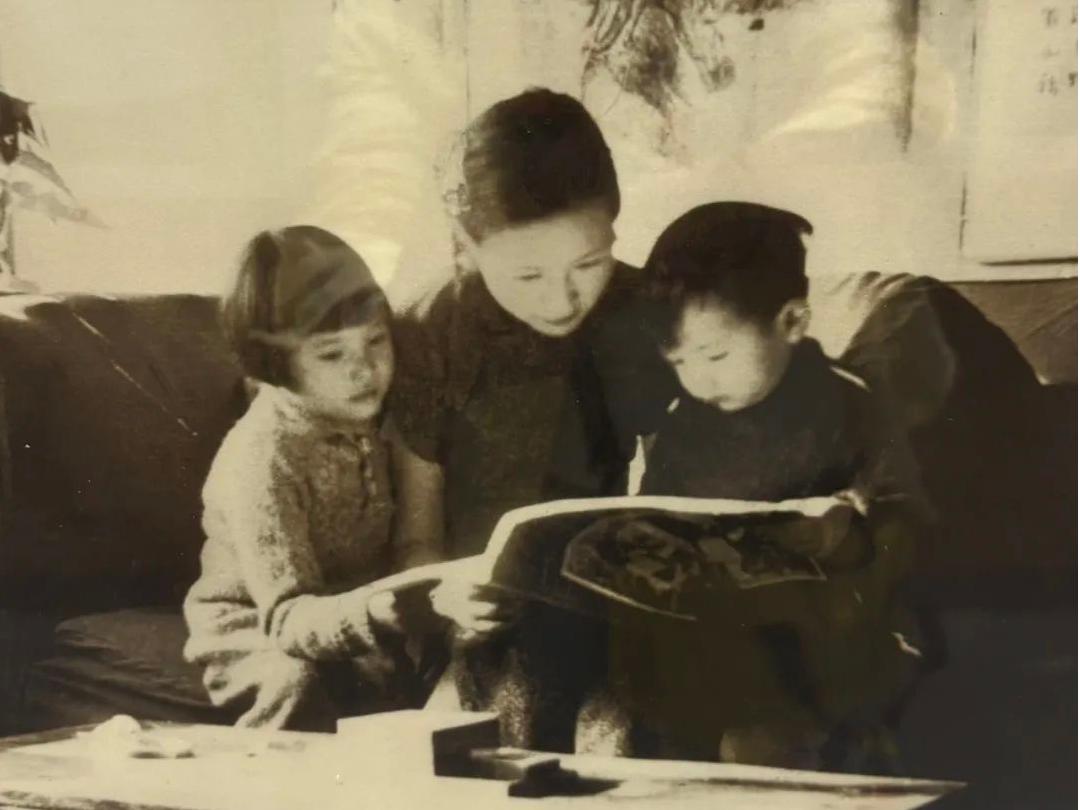

上圖為:林徽因生平

(五)北平淪陷前的“鐵箱遺囑”

1937年緊急轉移資料時寫道:“如果必須焚毀,請先燒我的病軀,再燒這些圖紙。它們比我的壽命長得多——獨樂寺的遼代觀音會記得,曾有個女子用咯血的喉嚨,為她唱過測量數據的安魂曲。”

(六)應縣木塔的“千年情書”

1933年梁思成考察木塔時,她將丈夫的來信編成《大公報》專欄:“木塔每一層都在風中微微搖擺,像穿著斗篷的遼代貴族向我們行禮。思成說榫卯的吱呀聲是木頭的語言,而我聽見的是《營造法式》里失傳的平仄。”

(七)兗州興隆塔的“生理期堅守”

1936年山東考察中,她輕描淡寫地記錄:“撕下襯衫襯墊繼續攀塔,石欄上的血手印與宋代磚雕牡丹意外相配。十三層塔檐的銅鈴叮咚作響,蓋過了我牙齒打顫的聲音。”當地村民至今傳說“有位女先生把月亮畫在了塔影缺損處”。

(八)藥王山造像的“美學頓悟”

1937年測繪摩崖石刻時她記錄:“北魏佛像的衣褶流動如希臘雕塑,但眉眼低垂的弧度分明是晉唐仕女畫的筆意。當我的皮尺量過佛耳垂的曲線,突然懂了顧愷之傳神寫照正在阿堵中。她在靈巖寺發現磚砌券洞時寫道:"這些聯拱讓我想起羅馬輸水道,但我們的工匠用黃土代替了大理石,把佛龕藏在夯土墻里——西方人用石頭對抗時間,中國人用泥土包容歲月。這些文字展現了她獨特的觀察維度:斗拱的陰影是數學,飛檐的曲線是詩歌,而斑駁的彩畫則是歷史留下的指紋。正如她在山西通信中所寫:“我們測繪的不只是建筑,更是祖先留在磚木間的密碼——當我的手撫過唐代梁枋,便是與長安的匠人完成了一場跨越千年的擊掌。”

上圖為:林徽因生平

七、《營造法式》重生:千年匠典的發掘、破譯與文脈傳承

從1930年代薊縣獨樂寺的測繪手稿,到戰火紛飛中李莊油燈下的圖釋筆記,梁林學術伉儷以雙腳丈量華夏大地,用科學方法重建中國建筑的話語體系。這兩位中國建筑史學的奠基者,用畢生心血破解北宋《營造法式》的天書密碼,將湮沒在歷史塵埃中的營造智慧重新注入中華民族的文化血脈。今天重訪這段跨越千年的學術對話,不僅是對營造法式百年復興歷程的深情回望,更是在全球化語境下尋找東方建筑文明當代轉譯的關鍵密鑰。

(一)千年沉浮:從靖康失傳到陶本重光

一百年前的1925年,一部沉寂了上千年的北宋建筑專書《營造法式》以嶄新的面貌重現于世,激發了無數建筑學者對中國古代建筑奧秘的探尋。這便是1925年由朱啟鈐與陶湘校訂并出版的《營造法式》(陶本)。 從靖康劫灰到營造新生《營造法式》為北宋宮廷建筑師李誡的著作,成書于北宋晚期,被譽為“中國古代建筑寶典”,是北宋官方頒印的“建筑設計標準手冊”,全書三十四卷,詳細規定了當時建造宮殿、寺廟、官署、府第等木構建筑的做法和標準,標志著中國古代建筑已經發展到了較高階段,是研究宋及宋以前建筑的必備參考書。可惜的是,這部書頒行不久便經歷了“靖康之難”,幾近失傳。《營造法式》原著當中的內容全是專業術語,晦澀難懂,猶如“天書”。1919年營造學社創始人朱啟鈐在江南圖書館發現了丁丙八千樓藏鈔本《宋李明仲營造法式》。對古建筑素有研究的朱啟鈐立刻意識到此書的重要性,即請藏書大家陶湘結合諸本校勘,重新繪圖、鏤版,歷時七年,終于在1925年完成,被特為《營造法式》陶本,沉睡了八百年的《營造法式》終于重獲新生。

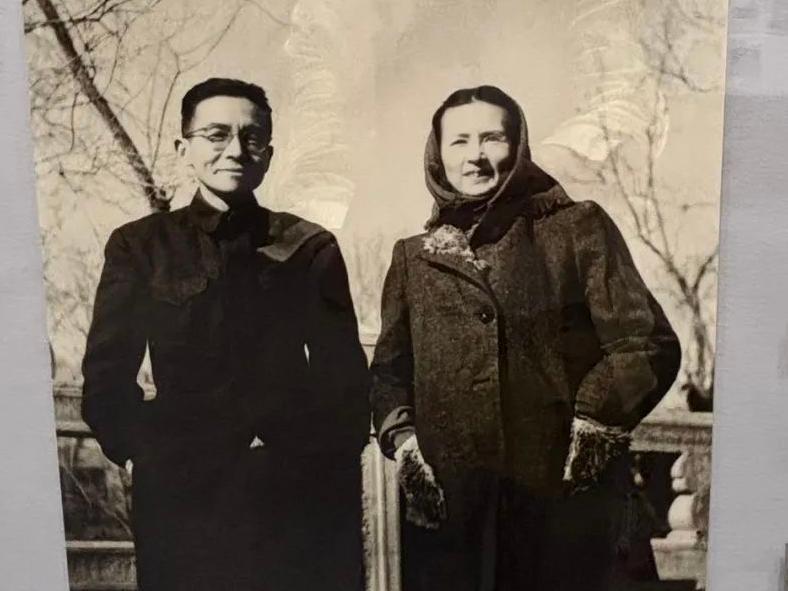

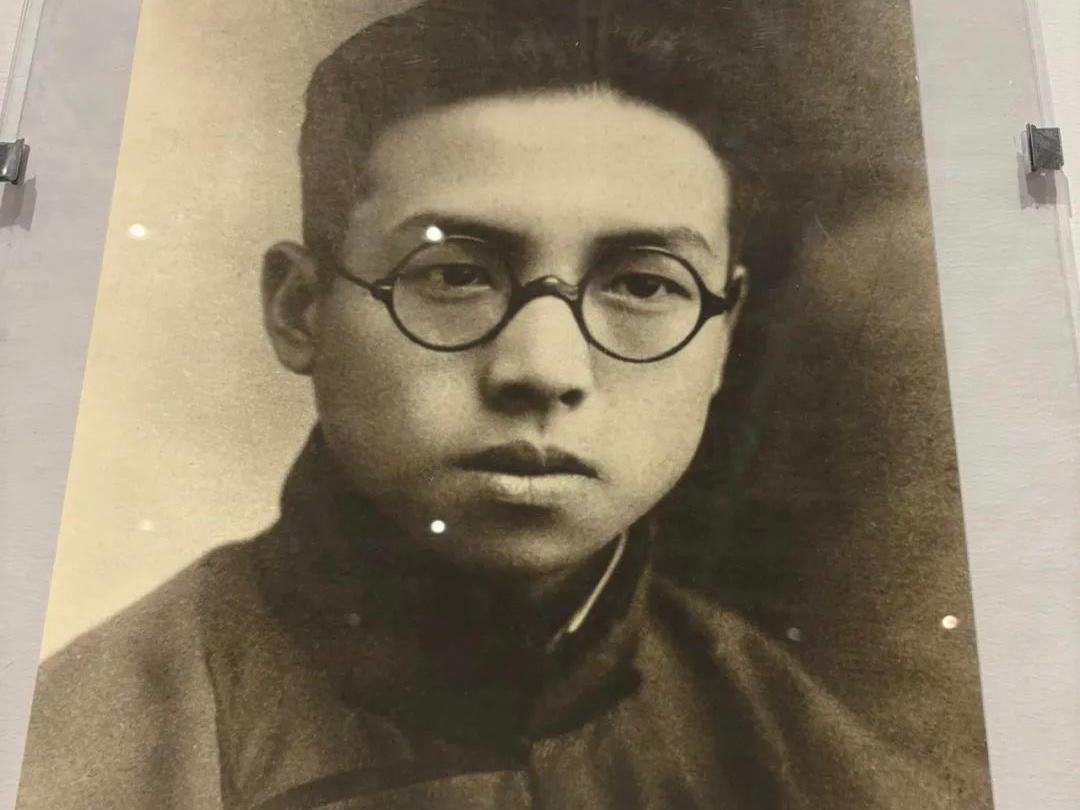

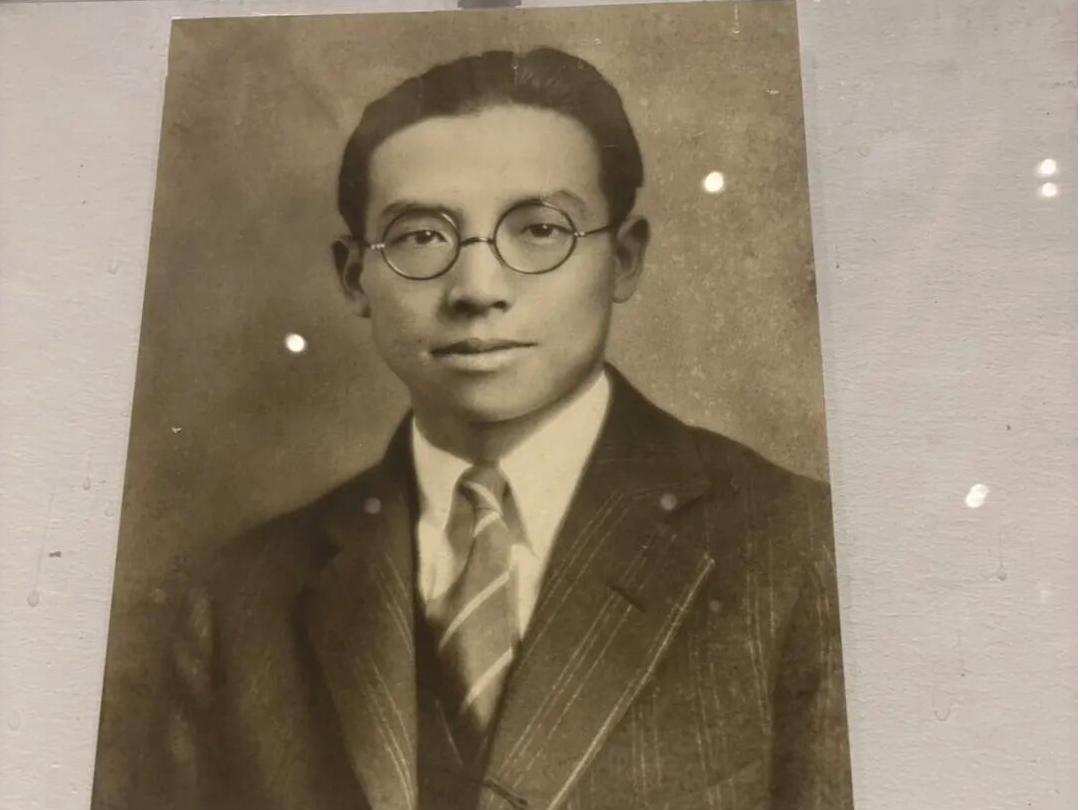

上圖為:梁思成

(二)薪火相系:梁林與《營造法式》的學術羈絆

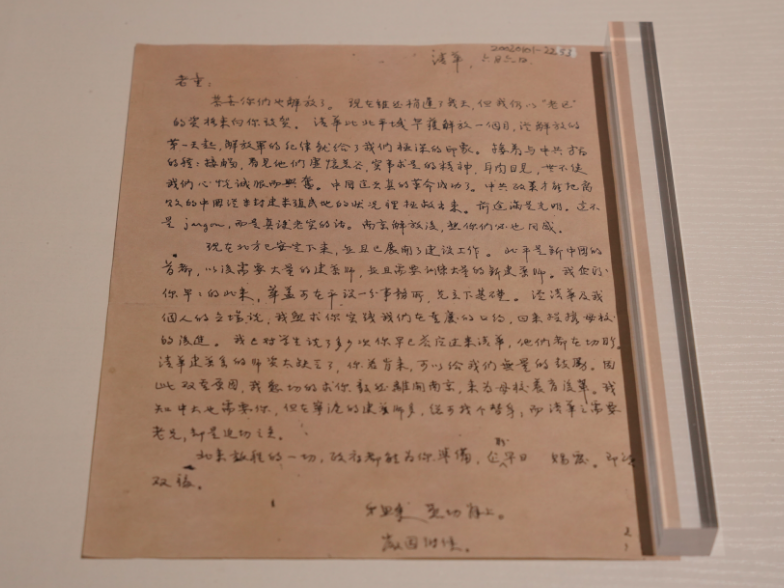

1926年,遠在美國賓夕法尼亞大學讀大二的梁思成、林徽因收到了梁啟超寄來的《營造法式》陶本。這本書由朱啟鈐贈予梁啟超,梁啟超閱后激動不已,立刻將其寄給了梁林,并寄語:“一千年前有此杰作,可為吾族文化之光寵也……思成、徽音,俾永寶之。”可見其對二人的殷切期待。收到這部巨著的梁思成非常驚喜,他預感到這本書中暗藏著破譯中國古代建筑的密碼。但他很快感到了“莫大的失望和苦惱——因為這部漂亮精美的巨著,竟如天書一樣,無法看得懂。”在海外求學過程中,梁思成已經意識到中國古代建筑史研究尚是一片空白,他認為,研究《營造法式》將是讀懂中國建筑的關鍵。然而這本書內容龐雜晦澀,制圖方法不夠科學,所記載的數據在近千年的傳抄過程中也產生了很多缺漏和謬誤,很多術語的真實含義也已經無人知曉,對它的解讀是當時建筑史學界最大的難題。自此,梁思成林徽因肩負起了破譯《營造法式》的使命,解讀這本“天書”成為了貫穿梁林整個學術生涯的重要目標。

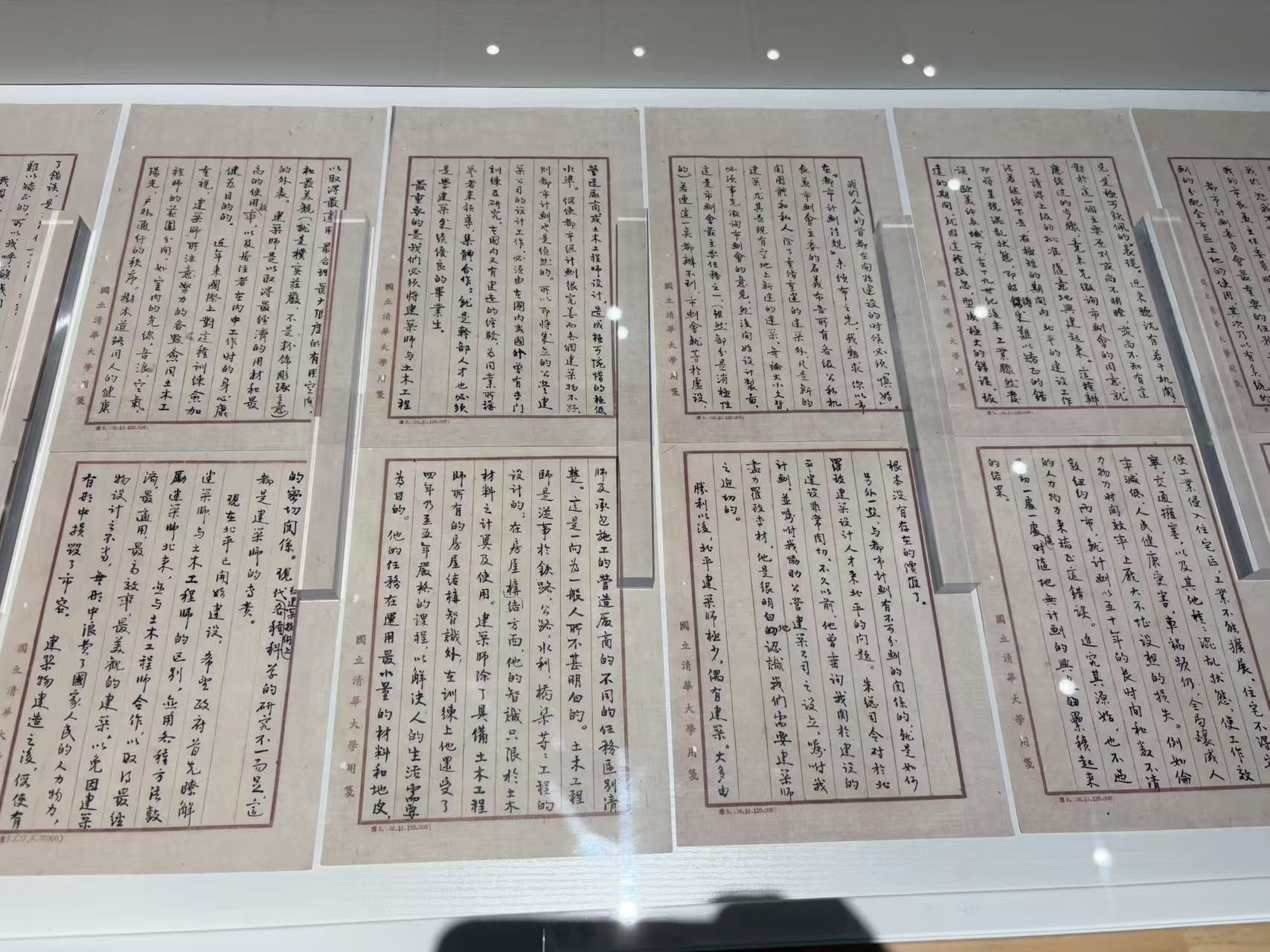

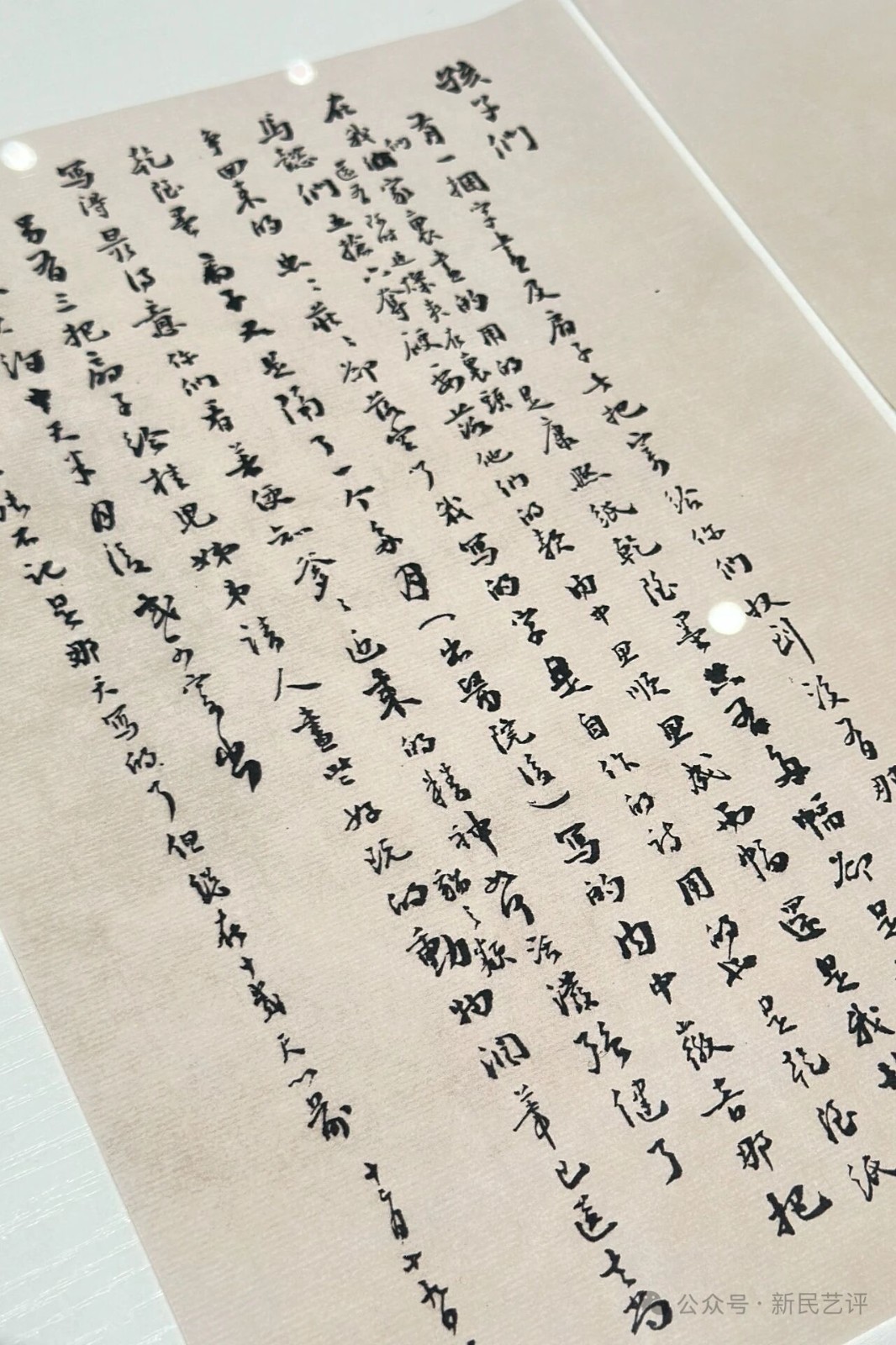

上圖為:書信

(三)破譯 “天書”:實地考察與古今營造智慧的傳承

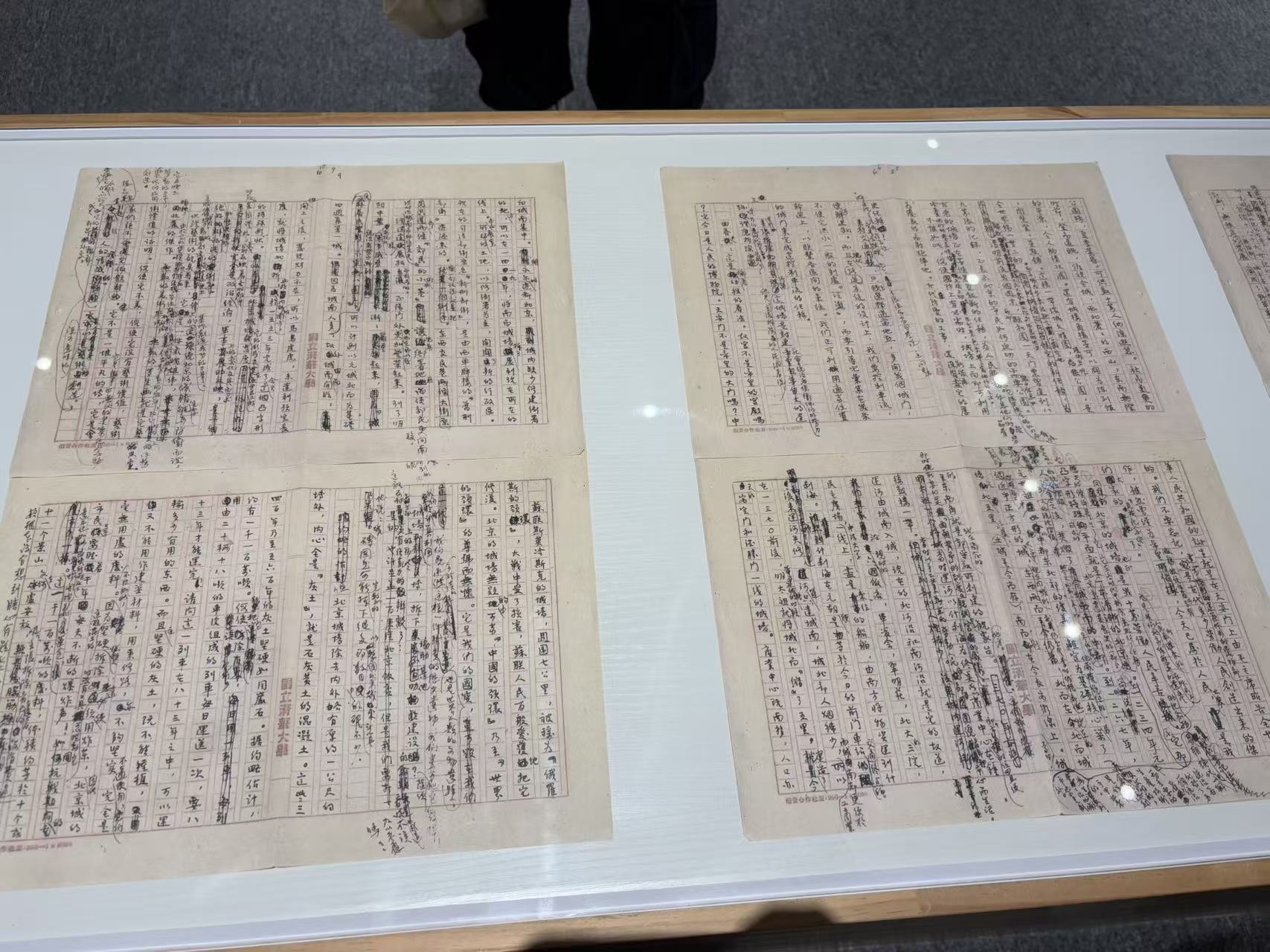

1928年3月21日,林徽因和梁思成在加拿大完婚。為什么選在這一天?因為這是宋人為李誡立的碑刻上唯一的日期。他們還為次子取名“梁從誡”,取“師從李誡”之意,也是仰慕李誡的業績。可見二人對《營造法式》的癡迷。1931年,梁思成林徽因加入營造學社,開始系統研究《營造法式》。他們走遍十五省的兩百二十余縣,通過實地調查唐、宋、遼、金的建筑實物,逐步釋讀《營造法式》。從1931年開始的實地考察,到1961年北京清華園的深夜燈火,到1972年病榻前的最后修訂,梁思成用三十載光陰將宋代匠作術語轉化為現代建筑語言。他將原著中難懂的古文和術語翻譯成了現代的語言,并用現代制圖方法,對書中涉及的各項工程做法進行了詳細詮釋,為后世學者研究《營造法式》奠定了堅實的基礎。遺憾的是,由于種種原因,這部巨作在梁思成生前未能付諸出版,最終由弟子們接力完成這部古今營造對話錄,為今日的中國建筑提供了豐富的創造靈感。

上圖為:書信

八、余音繞梁:《棟梁》展映風骨,文獻叩時代心

《棟梁》展其以“非典型”的敘事方式,將梁思成、林徽因從膚淺的流量標簽中剝離,還原為一代學術巨擘的真實人生,更以文獻之重、細節之深,叩擊當代人對“家國情懷”與“知識信仰”的集體渴望。展覽標題“棟梁”由中國工程院院士莊惟敏題詞,前言中寫道:“棟梁是要有高度的,是要有跨度的,是不會把自我犧牲看作犧牲的。”策展人以“墻內墻外”為設計理念,將梁林年表與場館現代布局并置,形成時空對話;多媒體展廳以25分鐘的光影敘事,再現二人踏遍15省、測繪數千古建的壯闊歷程。學術性與藝術性的交融,讓冷硬的文獻化為有溫度的史詩。

(一)破固化認知:剝離流量標簽,還原學術巨擘本真

長期以來,大眾對梁思成、林徽因的認知往往被一些諸如 “人間四月天”等傳說固化,那些辭藻固然美好,使人向往,卻也無形中稀釋了他們的卓越貢獻。《棟梁》展覽最動人的,莫過于對梁林學術生命的微觀呈現的文獻的珍貴性和其所蘊含的情感力量。展覽并沒有將文獻簡單羅列,而是通過精心組織和解讀,將歷史的細節放大,讓觀眾能身臨其境地感受到那個時代的理想與奮斗。泛黃卷邊的手稿,鉛筆標注的力學公式與水墨的斗拱結構交織;在梁思成給各個相關部門的往來函件中,有據理力爭,有赤忱規劃……筆跡雋永,都記錄了他們嚴謹的學術思考和對中國傳統建筑的深刻理解,字里行間俱是作為專業人士的認真態度,和對真理的堅持,這種知識分子的良知和擔當令人肅然起敬。而林徽因的圖紙,則勾勒出她對建筑美學的獨特見地和對功能性的精妙考量。

上圖為:圖紙

(二)明核心價值:界定梁林對建筑事業的開創性貢獻

所以,他們是真正的學者、建筑家、文化遺產的守護者,他們真正的價值在于他們對中國現代建筑學科的開創性,在于對中國古代建筑遺產的系統性研究和保護,在于為新中國的城市規劃所奠定的理論基礎。梁思成先生是中國現代建筑學科的開拓者和奠基人之一。他系統地研究和整理了中國古代建筑的文獻和實物,運用現代科學方法對其進行測繪、分析和研究,撰寫了《中國建筑史》等具有里程碑意義的著作,填補了中國建筑史研究的空白,為后人留下了寶貴的學術遺產。林徽因亦在建筑學領域展現了非凡的才華。她參與了諸如人民英雄紀念碑的碑身紋飾和中華人民共和國國徽等重要的設計工作,并與梁思成一同深入田野考察,為保護文化遺產做出了重要的貢獻。可以說,梁林二人是將個人的學術追求與國家民族的命運緊密相連的典范。他們是真正的“國之棟梁”。

上圖為:“棟梁”展模型

(三)巧展陳架構:借地理關聯,搭建時空對話

學術文獻展以沉靜而深邃的姿態呈現,泛黃的手稿、褪色的照片與精密測繪圖紙,在光影流轉間編織出梁思成、林徽因這對建筑伉儷的傳奇人生。更令人驚喜的是,展覽所在地與林徽因童年足跡高度重疊。據其親屬回憶,林徽因小學時曾在上海虹口愛國小學就讀了兩年時間,她曾經生活過的四川北路街區,如今已經成為了上海市的文化地標。策展人巧妙利用了這一地理聯系,在應縣木塔模型展區內設計了一個大大的玻璃窗,窗外就可以遠眺東方明珠塔和虹口老城區,形成了天然古今建筑的時空對話生動情景。

《棟梁》展以時間線展示梁思成的一生,明確了史學研究與理論研究并行的視角。相比資料導向的傳統文獻展和美學導向的設計展,類似《棟梁》展這樣的文獻展能多層次、全方位地將學術知識立體輻射給不同的人群。將一手資料以展覽的形式共享給社會,拓展了建筑知識的深度和厚度,珍貴的影像和模型提供了身臨其境的真實體驗。在這個過程中,學術和理論成了親切與充滿感情的人生經歷,讓人走進建筑,走近建筑人的真實人生和波瀾壯闊的歷史敘事。

在流量與速朽的喧囂中,何為真正的“中國式浪漫”?也許答案藏在梁林的信件里、圖紙中,更藏在佛光寺千年不折的飛檐下——那是一種以學術為劍、以文化為盾的浪漫,是“非關風月,只見棟梁”的氣度。《棟梁》展記錄的不僅是梁思成與林徽因的故事,也是中國第一代建筑師集體的留白。當夕陽透過美術館的玻璃幕墻,在應縣木塔模型上投下斗拱的斑駁光影,我們似乎聽見歷史的回響:每一代人都需要重建自己的“營造學社”,在時代浪潮中守護中華文明的重檐與脊獸。展覽雖已結束,但先生之風,山高水長,棟梁之光,永不落幕!

上圖為:“棟梁”展展廳及模型

九、結語

墨香遺韻千秋在,后世長懷梁與林。從求學歲月的初心萌動,到營造學社的山河踏遍;從城市規劃的理想堅守,到建筑設計的智慧綻放,再到建筑教育的薪火相傳,梁思成與林徽因用一生詮釋了“棟梁”二字的千鈞分量——既是支撐建筑的硬核骨架,更是承載民族文化與家國情懷的精神脊梁。他們以學術為筆,在戰火紛飛中為中國建筑史立傳;以信念為墨,在文化飄搖時為文明根脈護航,這份將個人理想與國家命運緊密相連的赤子之心,正是愛國主義最深沉、最動人的表達。

此次建經投資咨詢有限公司組織的觀展活動,于七夕佳節的浪漫氛圍中,為建經人搭建了一座跨越時空的精神橋梁。駐足于泛黃的手稿前,建經人讀懂了“嚴謹”二字的重量——每一筆測繪數據的精準、每一張圖紙線條的細致,都是對專業的極致敬畏;凝視著戰亂中輾轉的文獻,建經人觸摸到了“堅守”的溫度——即便身陷困境,仍以生命守護文化遺產,這份執著讓“責任”二字有了具象的模樣;回望梁林二人攜手前行的足跡,建經人更感悟到“奮斗”的意義——以共同理想為紐帶,將個人成長融入時代發展,讓“忠貞相守、并肩前行”的七夕內涵,在職業追求與家國擔當里得到全新詮釋。

走出展廳,那份因觀展而生的震撼與共鳴,正悄然轉化為建經人前行的力量。新時代的愛國主義,無需驚天動地的壯舉,而在于將對民族文化的珍視、對專業事業的熱忱,融入每一份報告的撰寫、每一次數據的核對、每一個方案的打磨中。正如梁林二人以建筑為載體守護文明,建經人也將以自身崗位為陣地,以精益求精的“匠人精神”深耕業務,以“功成不必在我,功成必定有我”的擔當踐行使命,讓個人價值與企業發展同頻,讓企業成長與國家進步共振。

歲月會模糊過往的痕跡,但精神永遠不會褪色。梁思成與林徽因留下的,不僅是一部中國建筑史的恢弘篇章,更是一份激勵后人的精神遺產。未來,每一位建經人,都將以這份精神為指引,在傳承中創新,在堅守中前行,用實際行動書寫屬于新時代的“棟梁”故事,讓愛國主義的星火在平凡崗位上持續閃耀,讓中華優秀傳統文化在當代實踐中煥發更璀璨的光芒!